En 2018, Red Dead Redemption 2 signait le retour de Rockstar dans l’univers de son western vidéoludique. Délaissant les portages de GTA V, l’éditeur américain décide de réunir l’ensemble de ses forces et de ses studios pour accoucher d’une suite titanesque. Une expérience aussi paradoxale que cathartique pour qui aurait décidé de s’y plonger en profondeur, et une proposition aussi singulière que marquante.

En octobre 2018, j’avais passé mon tour. Red Dead Redemption 2 m’était tombé des mains au bout de quelques heures. Et pourtant je l’avais attendu ce jeu. Presque une décennie. En tant que fan du premier volet, cette suite-préquelle trônait haut dans ma wishlist. Mais que s’est-il passé pour que la précieuse galette reste dans son boîtier pendant près de cinq ans ?

Il faut reconnaître que l’enrobage était particulièrement alléchant. Et la hype autour du jeu sans précédent. Une simple image dévoilant quelques silhouettes noires sur un fond rouge avait suffit à mettre en émoi les internets. Avec son budget record de plus de 500 millions de dollars, Red Dead Redemption 2 reste encore à ce jour le jeu le plus cher de l’histoire du jeu vidéo – en attendant la sortie de GTA VI ou de Star Citizen. Incontestablement, ce Red Dead 2 se présentait comme le jeu de la démesure. Plus qu'aucun autre avant lui. L’incontournable de cette fin d’année.

Avec leurs ambitions gargantuesques, les frères Hauser à la tête de Rockstar avaient en tête de marquer les esprits. Et ça a marché, mais pas uniquement pour les raisons espérées. Deux jours à peine après la sortie du jeu, Jason Schreier relayait via Kotaku un article de Vulture sur les dessous du studio et sa culture du crunch. La posture du "toujours plus" – plus grand, plus beau, plus fort – avait un prix : celui d’un management fait de pressions constantes et de conditions de travail peu reluisantes. Cette philosophie était même presque mise en avant comme une culture d’entreprise… Un comble pour la société derrière GTA V, le jeu le plus rentable de l’histoire, qui avait vraisemblablement les moyens d’opérer différemment.

Avec le recul, il faut avouer que cette mésaventure malheureuse est parvenue à faire un peu bouger les lignes, Rockstar s’étant racheté une conduite si l’on en croit ces mêmes lanceurs d’alerte. Cette prise de conscience a d’ailleurs fait des émules à l’extérieur des murs du studio américain. Les polonais de CD Projekt RED par exemple, qui avaient aussi égratigné leur image dans la foulée de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077 suite à des pratiques d’intensification abusive du travail et un environnement toxique, ont entamé à leur tour une transformation vers une conception plus saine de la production. Ce gros couac a sans doute joué sur mon envie de me plonger dans Red Dead Redemption 2 à sa sortie en toute quiétude. Mais ces révélations seules ne suffisent pas à expliquer pourquoi j’ai laissé là le jeu après son introduction.

Les magiciens dosent

Côté réception pourtant – le grand public étant peu regardant sur l’envers du décor –, le jeu a sans surprise rencontré un véritable succès. Dès sa sortie, Red Dead Redemption 2 a engrangé des recettes conséquentes comme des notes exemplaires dans la presse spécialisée. Alors pourquoi ? Pourquoi lâcher le jeu à peine celui-ci commencé ? Pourquoi ne pas suivre la cohorte des pistoleros en goguette dans cet Ouest plus si sauvage mais toujours aussi fantasmé ?

Il faut dire qu’à l’époque, je me baladais encore dans les contrées kawaii de Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée, et que son univers coloré et ses mécaniques old school m’avaient entretenu dans un confort évident vu mon parcours de joueur. En ce morne automne, je tissais aussi quelques toiles autour de Manhattan, parachevais mes aventures lara-croftiennes dans Shadow of the Tomb Raider ou m’étendais bien trop longtemps dans les îles grecques d’Assassin’s Creed Odyssey.

Et octobre, pour moi, c’était aussi la Paris Games Week et sa scène, avec de nombreuses émissions à gérer dans les coulisses de LeStream. Plus le temps en somme de s’arrêter sur les titres ‘qu’on ne veut pas gâcher’. Pas le temps pour les découvertes non plus – il faudra d’ailleurs que je lance ce Return of the Obra Dinn un jour. Plus une seconde de loisir supplémentaire à disposition donc, d’autant plus qu’une semaine avant Red Dead Redemption 2, c’était la sortie de SoulCalibur VI, un titre sur lequel les membres d’un Grand Pop naissant se sont plus qu’attardés, à la maison ou en stream, seuls ou avec la communauté, avec plus d’application et d’envie que ses développeurs hélas.

Effroi de connards

Pourtant, encore une fois, ce malaise ressenti en lançant Red Dead 2 était plus profond. Un emploi du temps très chargé ne m’a pas plus empêché que les articles de Kotaku et Cie à au moins lancer la bête. Il fallait voir. Savoir. Appréhender la nouvelle proposition de Rockstar. C’est peut-être ça aussi ; trop d’attentes. Car tout de suite, dès les premières minutes de jeu, c’est un désenchantement. Red Dead 2 ne m’emmenait pas où je voulais. Il délaissait le côté arcade et pop du premier volet pour une recherche de réalisme radical. Pas de plaines ou de Sierra torride. Pas de soleil de plomb sur la Death Valley. Seulement le froid, la nuit, la tempête.

Plus encore, Red Dead Redemption 2 se pose comme une montagne en hiver. Le premier contact est froid, rude. Le jeu est exigeant. Sans concession. La prise en main de ce nouveau héros taiseux, rustre, lourd, sauvage est faite à son image. Les informations pleuvent comme du grésil, par paquets épars sur le plaisir attendu. Engourdi, je restais goguenard devant ce qu’on me proposait. Trop de gens. Trop de scripts. Trop de barres de trucs avec des cœurs de machin. Fatigue, froid, faim, mon personnage ressent tout comme si j’y étais moi. Les gerçures en moins. Chaque action est un effort. Je lutte contre un gameplay simple mais engoncé sous de multiples épaisseurs de mappings de boutons croisés comme mon cowboy contre la tempête.

La chevauchée déraille aussi

Un sauvetage, un peu de chasse, une attaque de train. Déjà le jeu m'assomme de dialogues dont je ne saisis pas les tenants et aboutissants. La sensation d’avoir raté le premier chapitre ou de passer à côté de la moitié des évènements, sans arrêt poussé au derche par une suite de missions qui se superposent. Le tournis. Une fuite en avant qui me fait perdre pied alors que le groupe auquel mon personnage appartient se décide à mettre les bouts. Et toujours ces dialogues omniprésents. Toujours ces sous-titres qui m’empêchent de conduire paisiblement ma carriole…

À peine le campement établi, je me dis que l’aventure commence enfin, mais au premier croisement à qui ses habitants ont donné le nom de ville, je bouscule un moustachu à la lippe haineuse à cause d’une erreur de manip. Je voulais le saluer, je l’ai braqué avec mon six coups. La faute à la manette. Calamity John ne veut rien savoir. Il se jette sur moi et me roue de coups. Je tombe dans la boue mais parviens à reprendre le contrôle. J’étends le pied tendre et poursuis mon chemin. Et si j’allais au saloon du coin me jeter un p'tit coup de tord-boyaux ? Ou pas. L’accès m’est refusé parce que je suis tout crotté. J’insiste. Les habitués ne le voient pas de cet œil et je prends une balle entre les omoplates. Comme ça, entre le fromage et le dessert. Mon cadavre est amer. La loi de l’Ouest. Retour à la case départ, au camp. Ma tête est mise à prix. Mon cheval veut être brossé sans arrêt, mon cowboy a la dalle et on me demande de ramener du foin ou de couper des bûches. J’ai pas signé pour ça bon sang !

Contes, vents et ramer

C'en est trop. Qu’est-ce que c’est que ce jeu ? Tout le plaisir est mis au ban d’une recherche de réalisme exacerbé. Chaque action prend mille ans et Arthur Morgan, notre personnage, est une espèce de marmule inculte à la mâchoire de vrai mec façon Tonton Schwarzy. John Marston, le cowboy à la gueule cassée du premier volet passe pour un peigne-cul tout juste bon à enfiler des perles. MON John Marston ? Un rookie raillé par le groupe ? Un bon à rien ? Un bleu fuyant et veule qui crée plus de soucis qu’il n’aide ses pairs ? Moqué par mon Mr. Macho et sa faconde forcée ? C’en est trop. Les tests ont peut-être raison. Mais je n’ai pas deux heures de mon temps pour brosser mon cheval ou remplir des seaux d’eau pour une bande de polygones à moustache.

Au placard Red Dead 2, on verra ça plus tard. Un plus tard qui durera plusieurs années. Au bout d’un an, c’est la désinstallation. Faut de la place sur le disque dur. L’hypothèque est consommée : Red Dead 2 rejoint la triste cohorte des actes manqués. La trop longue liste des rendez-vous qui n’ont pas eu lieu. Et puis… Et puis cette rumeur. Celle qui court, insidieuse dans mon esprit. Puis le petit bout de phrase au détour de l'explication d’un intervenant en émission. Ici l’allusion évidente à l’embouchure d’un argumentaire. Là ces images magnifiques qui jaillissent toujours sur les réseaux. Le souvenir du premier jeu. Les communiqués de presse sur Red Dead Online, le pendant multijoueur de l’aventure solo principale… Petit à petit, le sentiment d’avoir raté quelque chose. Qu’il te manque une référence. Et puis la vie fait que. À l’embrasure d’une activité professionnelle qui arrive à un carrefour, un peu de temps pour soi. Entre un Zelda : Tears of the Kingdom et les sorties de fin d’année. Dans la moiteur d’un été caniculaire. Et si c’était le moment ?

Je suis venu te dire que je mentais

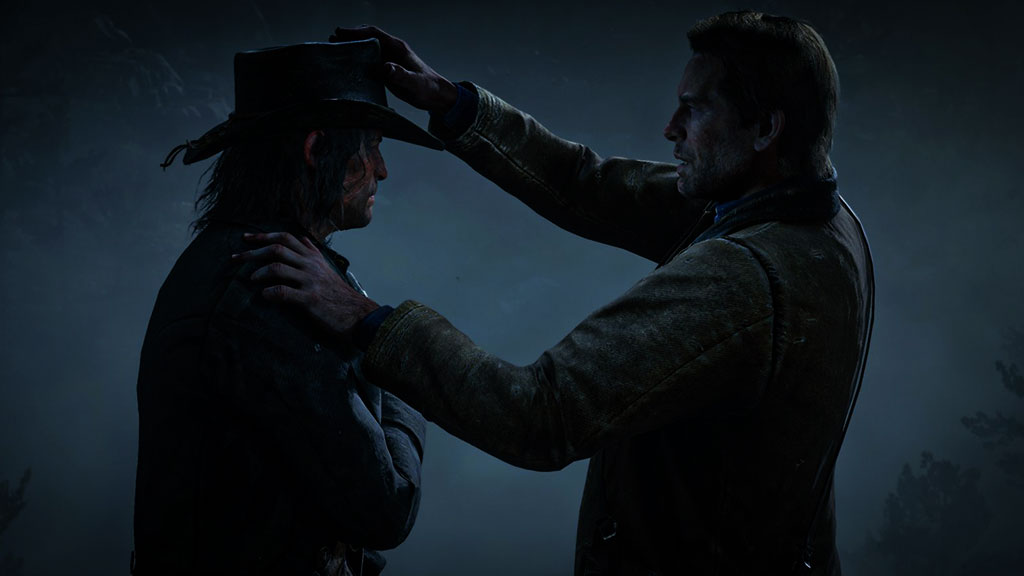

Rouvrir un tiroir. Récupérez deux disques qui attendaient là. Une installation plus tard, on s’y remet. La neige, le froid, la nuit. Mais on fait attention. Plus attention. Qui parle ? Qui me parle avec l’assurance de cette voix éraillée ? Qui m’induit à suivre cette voie dépravée ? Qui est qui ? Ok, on va retourner chercher Marston dans sa montagne. Et on va enfin boucler tout ça. Enfin savoir. Comment en arriver à Red Dead 1 ? Comment raconter la genèse de cette vendetta forcée vécue il y a une dizaine d’années ? Comme j’ai appris à (re)voir la Prélogie, je choisis de me laisser tenir la bride par un éleveur de bétail qui a de la bouteille et de grosses mains calleuses rompues aux sales besognes. Ah tu veux de mon temps cowboy ? Ça tombe bien, j’en ai pour toi cette fois !

On se plie alors à l’exercice. On apprend à éveiller sa curiosité plutôt que de vouloir à tout prix revivre l’énergie du premier épisode. On s’ouvre à la proposition. La possibilité d’une idylle. L’endurance, check. La barre de santé, ok. Le fonctionnement des cœurs, le mapping – toujours prolixe – des boutons, enfin capté. Mieux encore, on doit désapprendre. Red Dead Redemption 2 est rigoureux à l’entrée parce qu’il nous demande d’oublier dix ans d’open world à l’occidentale circonstancié et convenu. Il sonne comme le pédiluve vers un grand bain doux-amer qui m’a hanté plusieurs semaines après l’avoir enfin bouclé. Je ne suis pas sorti indemne de Red Dead Redemption 2.

Épris qui croyait pendre

Vous cherchez un test de Red Dead Redemption 2 ? Passez votre chemin. Ce qui va nous intéresser ici sera plus de revenir sur ce qui a donné à cette expérience de jeu un supplément d’âme, de pointer sa singularité. Quand les lignes entre joueur et personnage s’atténuent grâce à des mécaniques, une rythmique et un storytelling habile, comme j’ai tenté de le faire un peu plus haut dans ce texte. Et pour faire ça, il va nous falloir un peu de contexte.

Red Dead Redemption 2 est donc la suite de Red Dead Redemption, sacré jeu de l’année en 2010. Ce premier épisode racontait comment, autour de l’année 1911, un ancien hors-la-loi repenti appelé John Marston était contraint par une police d’État balbutiante de retrouver et d’éliminer ses anciens partenaires de gang. Les flics avaient kidnappé femme et enfant, contraignant notre cowboy sur le retour à arpenter des reconstitutions des déserts de l’Arizona, de la frontière mexicaine et des Appalaches. Une sorte de GTA au Far-West avec ses gangsters, ses personnages pittoresques, ses paysages grandioses et sa barre d’alignement qui oscille au gré de vos choix entre bandit ou justicier.

Le jeu citait sans forcer les grandes références du western, et se posait lui-même dans la catégorie crépusculaire du genre, à la Sam Peckinpah, La Horde sauvage en tête. Le récit de ces malfrats qui faisaient de la résistance face à un monde qui change et s’organise. Au lendemain de la révolution industrielle, les idéaux de la conquête de l’Ouest étaient dépassés. Les illustres membres de la Bande de Dutch étaient les reliquats d’un temps qui ployait sous le poids de la modernité. Sous ses mécaniques de jeu d’action en open world, Red Dead 1 racontait la fin d’un monde et la difficulté pour ses self-made men mal rasés de renoncer à une vie entière de combats et d’utopies. Après avoir scellé le sort de Bill dans un remake de Rio Bravo, de Javier comme un Clint en poncho dessoudait Gian Maria Volonte et surtout un Dutch qui pioche plus au Brando d’Apocalypse Now que nulle autre part, John Marston retrouvait les siens.

À la fin de l’aventure, dans une scène jouée chargée d’émotion, on quittait la planque de Dutch et repartait au galop sur fond de soleil couchant. Chose rare – une première pour moi en tous cas – mon trajet était accompagné d'une chanson, une vraie. Pas d'une musique. Et par la voix de Jamie Lidell : “And now I know, the only compass that I need, is the one that leads back to you”. Mon cœur se tordait sur ces notes et cette voix. Pas de scène en CGI. Après plusieurs dizaines d’heures sous le chapeau de John, je retrouvais enfin les miens. Pas à travers la passivité du spectateur de cinématique. Moi, manette en main. Chevauchant entre les arbres de Tall Trees et à travers les Great Plains. Jusqu’à cette maison en bois aux carreaux allumés, entre chiens et loups.

Mais ce n’était pas la fin du jeu pour autant. Dans un dernier volet qu’on redoutait, à travers une série de missions où l’on doit se reconnecter avec un adolescent distant et une femme trop de fois désenchantée par les conséquences d’une vie de gangster et les choix discutables de son mari, le ranch est cerné par les autorités. Ces mêmes autorités à l’origine de votre aventure. John est le dernier de la bande. John était le dernier de la bande.

Le bonhomme est dans le près

Le contrat de Red Dead 2, sorti huit ans plus tard, c’est de raconter qui était cette fameuse bande. Et ce qui a pu se passer pour qu’elle éclate, conduisant les boss du premier jeu à faire cavaliers seuls. Et si l’on s’attendait à mieux cerner des personnages déjà croisés et à vivre ce qui n’était que quelques lignes de dialogues dans les souvenirs du John du premier volet, rien ne nous avait préparés à aller là où Red Dead 2 souhaitait nous emmener. Autres temps, autres mœurs dit l’adage, et cette préquelle prend sa source en 1899. Soit une douzaine d’années avant les événements de RDR1.

Comme on le disait plus haut, et pour mieux introduire son nouveau héros, Rockstar prend le parti de directement désacraliser John, celui-ci passant de votre avatar stylé à PNJ maladroit et moqué. Votre souvenir s’en retrouve brisé. Et cette cassure est nécessaire pour mieux reconstruire derrière. Comme une allégorie du joueur, qui doit aussi désapprendre ce qu’est un open world, pour mieux entrer dans la rythmique de Red Dead Redemption 2. Le jeu est atypique aussi en ça qu'il n'y a pas de niveau de personnage. On peut finir le jeu avec ses fringues et ses armes standard. On peut se faciliter la tâche. Mais les choix à faire en boutique ou sur catalogue ne sont surtout que cosmétiques et destinés à se fondre dans son alter-ego. On est loin des notions de loot ou de stuffing à outrance qui pullulent çà et là.

Dan Hauser et ses équipes vous mettent cette fois aux commandes d’Arthur Morgan. Et Arthur, ce n’est pas John. En tous points. Arthur semble même considérer John comme un poids mort. Dans la bande de Dutch, Arthur est le fils préféré. L’homme de main un peu bas du front à qui on confie les tâches délicates. L’homme de confiance aussi. Mais surtout une force de la nature. Arthur est imposant, musculeux, une vision binaire de la masculinité d’antan, à la papa. Un vrai bonhomme, celui qui ne se plaint pas, celui qui ne pleure pas. Celui qui affronte, protège, rassure. Un bloc unidimensionnel recueilli par Dutch quand il était adolescent. Un pistolero buriné à la hache qui n’a connu que la vie de hors-la-loi, d’escroc, de voyou. À contresens de cette Amérique qui passe de l’Ouest sauvage aux temps modernes. On est a priori loin du héros déconstruit des recherches modernes sur les tropes.

Arthur, ses cavaliers l'accablent et grondent

Cette force tranquille qui peut exploser à tout moment s'observe et se ressent tout à la fois manette en main. Arthur est lent, lourd, mais inspire une puissance et une stabilité certaine qui irradie littéralement. Terrien, épais, la démarche sûre, tout est fait dès les premières heures de jeu pour apprécier sa robustesse. On le ressent dans son gameplay ou dans ses animations, avec ses pas affirmés et ses enjambées solides. Mais aussi dans le rapport qu’il entretient avec les autres personnages. Toutes et tous se tournent toujours vers vous pour demander de l’aide. Logique puisque c’est vous le héros ? Parce que c'est votre héros ? Oui, mais pas que.

L’une des grandes forces de Red Dead Redemption 2, c’est incontestablement la dépiction de cette bande. Outre les paysages splendides et un moteur de jeu techniquement époustouflant – je n'ai jamais vécu un orage vidéoludique aussi réel dans son travail visuel et sonore par exemple – , malgré la richesse des possibilités et les interactions – pourtant pléthoriques – de ce jeu d’action qui lorgne sur la simulation, ce qui crée la magie, c’est vraiment la capacité de l’éditeur à créer des personnages hauts en couleurs. De leur insuffler assez de lignes de dialogues, de possibilités de connexions et de moments de vie autonomes pour leur conférer une vérité indiscutable. Une épaisseur tangible.

Tous les membres de la Bande de Dutch passent du statut de parfaits inconnus à compagnons de voyage au fil du jeu. Pas uniquement par l’avancée des missions et leur mise en scène comme c’est en général le cas. Mais aussi par le traitement du quotidien, le soin apporté aux petits riens. Si bien qu’on appréhende le caractère de chacun, du plus impétueux au plus sage. Une prouesse qui s’apprécie dans la durée, en décidant de rentrer au camp plutôt que de s’arquebouter sur sa selle au-delà de tout, en enchaînant des quêtes mécaniquement. En observant le souci du détail apporté à leur vie. Chaque jour, les membres de la bande prennent du temps pour manger, dormir, se laver, ils partent en mission de leur côté, s’aiment, se déchirent. On peut participer, intervenir. Argumenter. Laisser faire. Ou ne même pas le voir si on joue au jeu comme on enfile des objectifs, comme dans une énième extension de World of WarCraft.

Et le diable est dans les détails. Dans ces détails. Ceux qui font qu’on s’attache littéralement à ces gueules cassées peu recommandables. Ceux qui nous permettent de comprendre les fêlures et les motivations des uns, de pondérer un jugement hâtif, qu’on saisit la fragilité derrière les cicatrices du destin. J’ai encore en tête les sourires et les musiques de ce feu de camp improvisé fait de boissons et de chansons après le retour du fils de John, libéré dans une mission. Car dans Red Dead 2, on ne rentre pas d’une mission. On ramène Jack à ses parents John et Abigail. La force du groupe, c’est ça aussi. La Bande de Dutch, c’était pas Bill, Javier ou Dutch lui-même. C’était aussi le vieil Oncle, Hosea, Charles, Abigail, John, Susan, Mary-Beth, Sean, Strauss, Pearson, Lenny, Molly, Tilly, Karen, le Révérend Swanson, Trelawny, Micah, Madame Sadie Adler ou le petit Jack… La Bande de Dutch, c’est une trentaine de personnages, dont un peu moins d’une vingtaine encore en vie, qu’on apprend à connaître plus ou moins intimement, écrits en profondeur et qui tissent avec ou sans nous un noyau social malgré tout observable. Une prouesse saisissante.

Master of Puppets

Ces rencontres, on les vit par procuration grâce à notre avatar. Cette force de la nature, ce héros plutôt cliché et un peu ringard, cet Arthur Morgan que le jeu a décidé de nous imposer. Et tout est fait pour qu’on ne l’aime pas trop Arthur. Rugueux, cynique, effronté. Hors du temps, un peu réactionnaire, vantant la terre et les grands espaces, mettant la liberté au-dessus de tout. Mais quelle liberté ? Et quel idéal ? À travers Arthur, c’est Dutch qui parle. Dutch Van Der Linde. Le boss de fin du premier jeu. Dutch la harangue distinguée. Dutch le charmant, le charismatique. Le mentor. Le père de substitution. Celui qui nous offre un siège à la table des décideurs, des gens importants, à la tête de ce groupe hétéroclite. Dutch et ses utopies. Sa philosophie de vie. Ses discours qui émerveillent et font espérer des lendemains qui chantent. Dutch qui nous exhorte, nous supporte. Nous ordonne. L’alpha et l’omega qui donnent son nom à cette micro-société : la Bande de Dutch.

Si le vieil Hosea représente la raison, Dutch, c’est la tentation. Car derrière les discours, une âpre vérité. Dutch n’existe que pour lui, et par le groupe. Il s’emploie donc à garder tout ce petit monde dans un entre-deux tiède dont lui seul agite les ficelles. Comme un psy dévoyé qui entretiendrait son patient dans une stagnation perpétuelle pour s’assurer des revenus et une fonction, Dutch ternit tout ce qu’il touche. La pourriture sous la peinture. Un personnage d’une complexité rare au pays des blockbusters de jeu vidéo, tout tissé de nuances. Encore aujourd’hui, je ne sais pas si c’est un idéaliste lettré et séduisant qui s’est perdu en route à cause de coups du sort et de mauvais choix, ou si c’était un pervers narcissique né, mystificateur inné qui vampirise ses proies et dont le masque se fissure au gré de l’aventure. Sans doute un peu des deux.

Le Cœur des Hommes

Et dans cet océan agité de crépuscule identitaire, les hors-la-loi d'antan ne sont plus à la mode. Au temps de Red Dead Redemption 2, la conquête de l’Ouest est terminée. Cet idéal de grands espaces à conquérir à la force des poignets, celui des pistoleros et des desperados, s’étiole. Il perd pied derrière les flammes de l’industrie, des compagnies ferroviaires et pétrolières, des sociétés privées ou de la mafia européenne. Après plusieurs dizaines d’heures de jeu à rejouer Règlements de comptes à OK Corral, le chemin nous amène à Saint-Denis, sorte de New Orleans qui s’ignore. Là, on retrouve une foule différente. Celle des bourgeois endimanchés qui vous saluent de sous leurs hauts-de-forme ou de leurs robes à froufrous. En espagnol ou en français dans le texte même en jouant en VO. Sur des routes trop larges où fraye un tramway trop moderne. Sous des balcons trop hauts et un ciel trop gris, usé par les cheminées des industries de la ville. Rockstar s’amuse alors à diffuser des relents de GTA dans son paysage d’Épinal.

On est saisis par la violence du portrait. Tandis qu’on croise les ruelles humides et les quais maussades, attiré par un spectacle de cancan ou une représentation théâtrale, aveuglé par les lumières de la ville, on se sent hors du temps. On ne veut qu’une chose, c’est quitter ces lampadaires au rayonnement blafard, fuir loin des pavés glissants et de ses habitants qui semblent nous toiser. Mais ce n’est pourtant pas moi qui suis hors du temps. C’est Arthur. On comprend avec force que la puissance de Red Dead Redemption 2, c’est d’être parvenu sans qu’on s’en rende compte à faire en sorte que la barrière entre personnage et joueur disparaisse pour nous ouvrir sur la compréhension d'un rapport complexe et pluriel.

Au fil de ces soirées au camp, de ces missions plus ou moins obligatoires. Au fil des échanges, on en a appris un peu plus sur notre marmule aux jambes arquées. Finalement, de John, il voulait de la rigueur. Il voulait pouvoir lui faire confiance. Et s’il reste l’envoyé spécial pour intimider, si le mauvais payeur, si le receleur trop hardi, Arthur n’aime pas ce qu’il est. Subissant lui aussi les événements, on découvre un artiste au crayon adroit un peu philosophe sur les bords qui cherche surtout l’approbation de ses mentors. Quand il apporte son aide, elle est souvent désintéressée. Au bout de longues heures de jeu, le ressentiment disparaît et Arthur nous apparaît sous un jour nouveau. Fidèle à ses principes toujours anachroniques certes, Arthur donne toutefois de sa personne et révèle un visage presque altruiste. Sa relation avec le petit Jack ou certains membres du gang, les révélations sur l’âpreté des événements qui l’ont mené là, tout concorde pour nous fondre par empathie avec un personnage pourtant si éloigné. La glamourisation du malfrat à la Scorsese résonne en sourdine. Les gros bras ont aussi un cœur. Et un autre rêve. Même s’il s’est fait sien celui de Dutch. Et tout ce petit monde suit le mantra. Encore un coup et on arrête.

Le Corps Désarme

Puis vient le pivot. Cette idée, celle qui fait entrer un très bon jeu dans une autre dimension, ici presque métaphysique. Dans les premières missions du jeu, vous avez un peu secoué un fermier endetté. Une mission parmi tant d’autres. La réalité vous rattrape. L’air de rien. Le point du destin. On n’y prend pas garde, occupé que l’on est à apprécier l’évolution du scénario et la caractérisation des protagonistes. Une écriture qui gagne d’ailleurs en épaisseur, délaissant les archétypes pour se fondre dans un réseau de gris plus qu’appréciable. Même les personnages féminins, pourtant réduits au début aux rôles de mamans ou de putains, prennent un élan et une ampleur qu’on pensait impossible chez Rockstar. La tragédie de Ms. Adler, la force d’Abigail… Encore trop noyées dans un monde d’homme et un peu esseulées, il faut quand même souligner ces progrès. Les scénaristes du studio ont enfin ouvert les yeux sur l’évolution des mentalités.

On ne faisait pas attention donc. Trop occupés que nous étions. Mais c’est vrai… A posteriori on se refait le fil. Malgré ses visites chez le barbier et une excursion dans la jungle caribéenne qui lui laisse de sérieux coups de soleil, il a pas bonne mine notre Arthur. Et il tousse un peu plus que de raison. Tandis que j’allais faire une mission vers Saint-Denis, une nouvelle quinte. De celles qui te font t’arrêter, proche de l’asphyxie. De celles qui te font tomber dans les vapes. De celles qui te font cracher du sang. De celles qu’on ne soigne pas en 1899. C’est froid, clinique. Sans enrobage. Il n’y aura pas de sirop pour la toux. En secouant ce fermier au début du jeu. Ce n’était pas que du sang qu’il nous crachait à la figure. Retour de karma. Et direct au foie pour le joueur. Hypocondriaque ou pas. La tuberculose, ça scelle pas mal de choses. Plus que quelques semaines donc.

Et là, le retour triomphant en musique, comme dans le premier volet après l’épisode de Guarma, qu’est-ce qu’on peut bien encore en avoir à foutre ? On s’était pourtant ambiancé sur le Unshaken D’Angelo au rythme bluesy bien viscéral. Quelle saveur maintenant ? De toute façon le sort est jeté. Alors à quoi bon ? Comme le questionne avec brio la chaîne VeryOwnSun sur Youtube, se pose une réflexion. Qui sommes-nous quand nous jouons ? Suis-je moi, le joueur ? Ou suis-je une extension de mon avatar, ici Arthur ?

La porosité et le positionnement fluctuent sans cesse. D’un joueur à l’autre. D’un jeu à l’autre aussi. Le rapport entre soi et l’autre est trouble, soumis à des questions qui gravitent autour de notions comme l’empathie, la projection ou l’identification. C’est ce déterminisme qui m’a affecté dans Red Dead Redemption 2. Cette limite floue qui m’avait déjà broyé le cœur à plusieurs reprises, sous d’autres pixels. L’identification à un personnage n’est pas liée à la ressemblance physique qu’on peut – ou ne peut pas – apprécier, mais plus profonde. Elle naît de l’envie de celui ou celle qui a la manette en main de se laisser aller, de cette envie de vivre à travers l’autre, comme de celle, en opposition, qui nous fait choisir et influencer les actions du personnage.

Dans Red Dead Redemption 2, passé cette révélation, plus rien ne sera comme avant. On regrettera forcément de ne pas avoir plus profité ; comme dans la vraie vie peut-être. On jalouse le temps d’avant. On hésite à relancer une sauvegarde antérieure. Car à partir de cet instant, et de manière exponentielle, cette nouvelle vérité inéluctable va venir poser son empreinte sur l’ensemble des mécaniques de gameplay si difficiles à appréhender au début. Rappelez-vous, de celles qui peuvent rebuter un joueur venu chercher sa dose d’action facile ou la redite de Red Dead Redemption 1. On comprend leur légitimité. Et à partir de ce point, vous serez marqué dans votre âme ce qu'Arthur a dans sa chair. La boucle est bouclée.

Les pleurs du mâle

La forme d’abord. Chaque chevauchée est épisodiquement ponctuée de quintes de toux grasses, rougeoyantes et douloureuses. Chaque plan sur Arthur le montre de plus en plus livide. Son visage se creuse et les autres personnages commencent à s’interroger. Puis le fond. Les ravitaillements rendent moins de vie. On ne peut plus les enchaîner. L’endurance ne remonte plus, ou trop lentement. Vos constantes s’étiolent perpétuellement. Et Arthur tremble, la main plus lourde qu’autrefois. Chaque relevée du corps au petit matin prend plus de temps. À peine. Puis plus. Puis trop. Alors pourquoi continuer ? Parce que c’est précisément à ce moment-là que le scénario s’emballe. Avec la mort d’Hosea, c’est l’espoir qui s’éteint. Les tensions montent. Dutch s’enfonce dans ses raisonnements outranciers et sa folie. L’engrenage tourne. Prêt à broyer les cœurs et les corps. Mon Nom est Personne posait la question de comment raconter la fin d'une légende. Red Dead Redemption 2 propose sa version.

Car dans ce désespoir qui s’installe, tandis que tous assistent à la déchéance de leur maître à penser, et que le doute naît, seul Arthur semble en mesure de redresser la barre. La machine s’est enrayée, et le chaos émerge. Brut. Assourdissant. Le temps pour les vautours d’envisager leur casse-croûte sur ce qui nous lie. Mais Arthur est dans une impasse, coincé entre sa fidélité à Dutch et leurs idéaux croisés d’un côté et la raison de l’autre. Et puis il est au bout. John Marston entamait une rédemption forcée par un commanditaire extérieur ; Arthur Morgan décide d’accepter son chemin de croix et d’expier une vie de crimes pour trouver une raison à son existence. Sa rédemption est un choix, un fardeau qu’il va tenter de transcender non plus pour lui ou pour une lubie surannée. Arthur décide de sauver ce qui peut l’être. En ouvrant les yeux à John. En tentant par tous les moyens d’arrêter cette folie. Prométhée moderne offert en sacrifice au Panthéon du Far-West.

Une nouvelle chevauchée. Le même air mais sur une autre tonalité. En mineur, porté par des chœurs :"That's the way it is". Notre complainte gospel est devenue un requiem. Le joueur doit embrasser les décisions d’Arthur. On n’y a pas cru. On s’est énervé. On a essayé de contourner le problème. On a été ému et attristé. Puis on a dû avancer. Cinq étapes inaliénables. Sauver John. Sauver Abigail, Jack. Celles et ceux qu’on peut encore être sortis de là. Celles et ceux qui sont encore là. Les pièces se positionnent. On y arrive enfin. Cette grande bataille d’un autre temps. Les amis d’un côté, les traîtres de l’autre. Tout est prêt pour la confrontation finale. Mais qu’importe le courroux, qu’importe la ruine, l’aube sera rouge. Quelles que furent vos choix, seul le décor change. Pour moi – pour MON Arthur – c’était sur une montagne. Seul et victorieux sur le fond. Acculé sur la forme. Après l’abandon d’un Dutch pour la première fois mutique, contemplant ses propres vanités sur l’autel du destin. Dans une aube humide et dorée. Toujours le même thème, les mêmes paroles, mais cette fois comme une prière. Une évidence : "It's a crash of worlds". Une respiration qui ralentit. Juste un dernier souffle. À peine un peu plus long que les autres. Cette expiration profonde et caractéristique qui clôt une vie. Point final d’une existence arrivée à son terme. Juste un souffle plus lent qui en dit long. Celui que seuls celles et ceux qui l'ont déjà observés saisissent, au plus profond de leur âme.

The end is the beginning is the end

Vous me pardonnerez ce titre à rallonge des Smashing Pumpkins, mais il illustre bien notre propos. Red Dead Redemption 2 est un paradoxe. Il est radical dans son storytelling, total dans ses possibilités d’interactions et sa finition, mais étrangement déchiré entre ce désir de réalisme et la proposition réelle de certaines missions. Plusieurs fois il brise l’harmonie ludo-narrative en nous invitant par exemple à des gunfights certes efficaces, mais datés et irraisonnés (ils sont beaucoup à la Pinkerton ou chez les O'Driscoll), qui tranchent avec la quête rédemptrice et morale de notre héros. Néanmoins, il est tellement généreux dans son offre qu’il laisse au joueur le choix de temporiser missions et exploration pour se créer une expérience gratifiante et personnelle. Les événements aléatoires sont légion et le soin apporté à chaque décor incroyable. Les effets de lumières, les ambiances, atmosphériques et grandioses, disputent l'émerveillement aux recoins du monde. Plus encore que dans les contrées de l’Hyrule de Tears of the Kingdom vous pouvez vous laissez porter, oublier vos objectifs initiaux pour mieux apprécier la richesse d'un univers palpable et fourmillant de détails.

Dans un épilogue de plusieurs heures qui fait le lien avec Red Dead Redemption 1 – le titre apparaît même à l'écran – , vous incarnez à nouveau John. Un John plus conforme à notre souvenir après tous ces événements. Un John marqué par le deuil et la mort de ses convictions. Des missions volontairement longues, fastidieuses, délestées de tout plaisir. À faire un métier honnête mais monotone. À bâtir une maison. Le joueur est en convalescence. Le temps est au recueillement. L’ombre d’Arthur plane partout. Vous avancez, mais le jeu n’a plus la même saveur. Et pas à pas. On sort de sa gueule de bois. Le puzzle finit de s’assembler. Quelques visages connus passent une dernière tête pour nous donner la satisfaction attendue. Tout est en place. Le retour de la couleur. La voix de Willie Nelson entonne une balade yankee archétypale : "Cruel, Cruel World". Une fois le jeu terminé, les développeurs vous offrent toute la map de Red Dead 1 en plus de celle du 2. Entièrement refaite aux normes de 2018. Mais les chevauchées n’ont plus le même goût. Arpenter la zone du premier volet, c’est constater comment cet open world est daté et comment il est encore vide. Parcourir les étendues du second, c’est juste se rappeler l’absence d’Arthur.

Je ne suis pas sorti indemne de Red Dead Redemption 2. Après le premier volet, après la saison 1 du Walking Dead de Telltale, après Shadow of the Colossus, The Last of Us et sa terrible suite, le dernier né des studios Rockstar rejoint le club très fermé de ces jeux qui m’auront profondément marqués. Pendant plusieurs semaines, j’ai été hanté par la tragédie d’Arthur Morgan. Je ressens aujourd’hui une triste nostalgie quand je me remémore notre aventure commune. Le jeu m’a offert de lui-même autant que je m’y suis émotionnellement abandonné. Et c'est peut-être comme ça que jouer vaut d’être vécu. C’est ma recommandation. Perdez-vous dans des œuvres, dans des films, dans des livres, dans des musiques, dans des jeux. Garder ses distances évite sûrement de se prendre de face la puissance de leurs évocations ; mais cela empêche aussi d’expérimenter l’essence même de ces voyages. Et pour rien au monde je voudrais en rater la carte postale.

Go With the Flow

5 commentaires

Véritablement un superbe article ! Merci

Excellent article ! Merci.

Merci beaucoup, je m'y suis pas mal investi 🙂

L'ami, ton article est incroyable, incroyable car je viens de connaître EXACTEMENT le même sentiment que tu décris, en ce mois de février 2024.

J'ai acheté RDR2 en 2018, n'ayant même pas joué au 1 et pas spécialement fan de Western je n'ai pas accroché (du tout). Lourdeur du perso, cheval qui tombe au moindre caillou, monotonie de la neige du chapître 1 et des premiers "gunfights" décevants (puis bon, si il est impossible de capturer un alligator au lasso pour l'emmener en pleine ville et le regarder bouffer tous les pnj ou est le fun ? hein, Rockstar ? vous nous faites quoi là !?)…j'ai désinstallé, même revendu le jeu physique en magasin et, déçu, je suis retourné me défouler sur le gameplay "réaliste mais fun" de GTA, et recommencer une 3ème partie de "The Witcher 3"…

5 ans plus tard j'ai décidé de redonner sa chance au jeu, sur un conseil amical et comme une échappatoire dans un moment compliqué de ma vie perso et pro. En abandonnant cette idée saugrenue d'emmener l'alligator en plein St Denis, mais en me forçant d'abord à jouer à l'arc en FPS pour varier un peu ces longs gunfights que je ne supportais pas, puis en me forçant à faire manger/boire Arthur, camper, chasser, explorer, m'occuper de mon cheval… et au fil des missions, des découvertes des personnages… quel mois j'ai passé, quelle claque j'ai pris, bon dieu…

L'histoire qui se déroule comme dans un véritable film avec une mise en scène parfaite (le manoir Braithwaite je ne m'en suis toujours pas remis, la mission bateau/"ne te retourne pas" dans le Bayou aussi, le braquage raté à St Denis, la mission poker sur le ferry que me refusais à faire pendant des jours parce que Trelawney me demandait de passer chez le barbier…), l'écriture des personnages et leurs missions, tous les petits secrets de drôles à inquiétants/suggérés dont Rockstar a le secret et adore jouer sur l'ambiguité de leur réalité (à la San Andreas) disséminés dans la carte, l'ambiance exceptionnellement réussie des régions du jeu ‑Là de suite je pense à Van Horn et son atmosphère lovecraftienne de petit village côtier brumeux du nord-est américain, à la région autour de Rhodes post guerre de Sécession qui fait forcément écho à Django, au Bayou la nuit qui ferait passer n'importe quel Resident Evil pour un Mon Petit Poney, aux heartlands avec ces troupeaux de bisons, à ces Appalaches étouffantes, inquiétantes et remplies de hillbillies consanguins qui t'empêchent même de camper en paix, à St Denis bien sûr ect ect…-

et surtout Arthur Morgan et sa tragédie, les leçons de vie, de rédemption… qu'offrent le chapitre 6 (ce passage avec la soeur à la gare en particulier "take a gamble that love exist, and do a loving act")…le vide total après le dernier souffle, les premières missions avec Marston que seul le fait d'honorer la mémoire d'Arthur nous permet de supporter…tout ça me hante depuis des semaines.

Ce gang qui est devenu presque une 2ème famille pendant un mois, ce Micah Bell que je me suis mis à haïr de tout mon être (je n'ai jamais détesté "physiquement" un antagoniste dans un jeu mais là…j'étais tout simplement physiquement ulcéré de voir sa tête de Vercingétorix dégrossi et raciste à l'écran, ulcéré de voir ses deux copains prendre la place des "miens" dans le camp à la fin, ulcéré de le voir reparti vivant du dernier combat d'Arthur…j'avais juste envie de lui péter la gueule à travers l'écran…quelle réussite d'écriture !), ce Charles bordel…ce frère à vie rempli de bonté et de gentillesse qui va même aider Marston à construire sa baraque à la fin…ce pote qu'on a tous dans la vie réelle qui va constamment t'aider sans rien demander en retour et que t'as juste envie de remercier comme il se doit en vrai après avoir rencontré son alter ego dans le jeu…ce pauvre Lenny que tu prend sous ton aile comme un petit frère et que tu vois mourir injustement sans même pouvoir faire le deuil car en pleine fuite, comme ce pauvre clown de Bill que tu commence à peine à connaître et à apprécier et dont la mort est d'une brutalité folle…

Ce jeu à travers Arthur nous renvoie à notre propre mortalité, à réfléchir à nos actions dans la vie réelle et à leur impact sur le monde qui nous entoure, à réfléchir à quoi faire du temps qu'il nous reste ici bas…bref on prend un sacré coup de pied au derrière ! A titre personnel, j'ai pris quelques décisions importantes dans ma vie après avoir été scotché puis terminé le jeu, et je commence à redresser la barre dans ma vie perso. C'est dire si le titre de ton article et le contenu de celui ci me touche.

Après avoir joué à RDR2, on est tous dans le même gang. Arthur Morgan c'est un peu toi, c'est un moi, c'est un peu tout le monde !

Merci !

Et bien, merci à toi pour ton commentaire !

Tu résumes très bien aussi cette épopée que nous avons partagés. Je me retrouve tout autant dans tes lignes et me rappelle de tous les décors à leur évocation. Merci pour ton message, c'est aussi pour ça, qu'on se donne du mal à sortir nos articles 🙂