Si l'on devait dresser un Panthéon des réalisateurs de cinéma en activité, il serait difficile de ne pas placer Steven Spielberg dans le Top 5. Ou même dans le Top 3. Voire tout en haut en fait. Comment peut-il en être autrement quand on a réalisé quelques uns des films les plus marquants de l'histoire sur plus de quarante ans de carrière, des Dents de la Mer à Ready Player One (quoi qu'on en pense), en passant par Indiana Jones, Jurassic Park, Rencontres du 3e type ou La Liste de Schindler. Pour mon premier "Cette scène qui…", il me semblait donc tout naturel d'analyser l'un des plus beaux exemples de ce génie, concentré dans les premières minutes d'une autre de ses pièces-maîtresses : E.T. l'extra-terrestre.

Le maître de l'image

Alors Steven, ça baigne ?

Qu'est-ce qui fait la particularité du cinéma de Steven Spielberg ? Au moulin de cette question quasi impossible à répondre, je n'apporterai pas plus d'eau dans cet article. D'abord parce que nous avons déjà humblement tenté d'y répondre pendant près de deux heures avec mon camarade Gauthier dans l'un de nos récents Petit Popcast, en revenant sur chacun de ses 31 films (32 en comptant Duel, conçu pour la télévision mais sorti en salles chez nous). Ensuite parce que d'autres ont déjà tenté de tracer les grandes lignes de ce que serait son style, au premier rang desquels la formidable défunte chaîne Every Frame a Painting, qui s'était arrêtée sur le plan-séquence à la Spielberg, et notamment sa volonté de les cacher, de les rendre suffisamment fluides et dynamiques pour que l'on ne s'en rende pas compte.

Car s'il est une vérité qui peut malgré tout être assénée sur la mise en scène "spielbergienne", c'est son refus du bling-bling. Chez Steven, pas de mouvement de caméra alambiqué à la Cuarón. Pas de montage hyper cut façon Michael Bay pour rythmer artificiellement une scène. Spielberg croit au pouvoir de l'image et à l'intelligence de son spectateur. Il ne cherche jamais à sur-signifier mais utilise l'ensemble des moyens à sa disposition (le cadrage, la lumière, le montage, les effets visuels…) pour distiller toutes les clés de compréhension nécessaires à son seul objectif : transmettre l'émotion.

Anything goes !

Nul besoin de savoir ce qu'est un travelling compensé pour ressentir l'effroi et l'urgence qui saisissent Brody dans ce plan iconique des Dents de la Mer. Personne ne s'est jamais plaint des multiples incohérences pratiques de la scène d'introduction d'Indiana Jones et le Temple Maudit (un autre mini plan-séquence). Et c'est sans doute le choc de l'apparition du T‑Rex de Jurassic Park qui nous fait occulter (ou pardonner) cet énorme faux-raccord transformant comme par enchantement la cage du prédateur en un gouffre de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. On est tellement absorbé par l'image que l'on ne cherche même pas à essayer de comprendre ce qu'il nous arrive. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait certain d'en avoir envie. Le cinéma de Spielberg emporte tout, nos yeux et notre cœur.

Mais deux ans ans avant la deuxième aventure sur grand écran d'Henry Jones Jr., Steven nous avait déjà fait le même coup avec une autre scène d'introduction, celle d'E.T. l'extra-terrestre. Sauf que cette fois-ci, le tour de passe-passe est peut-être plus prodigieux encore : nous faire prendre fait et cause pour une petite bestiole moche sans nom venue d'une autre planète. Le tout en moins de sept minutes, sans aucune parole autre que des petits cris stridents et sans réellement nous montrer ladite bébête à l'écran. Si, presque trente ans après, et en ayant en tête le film dans sa globalité, cela peut sembler évident, l'exploit n'en est pas moins authentique. Alors, comment Spielberg s'y est-il pris ? Il est temps de passer à l'analyse.

C'est les plantes

Je ne vous ferai pas l'affront de vous détailler dans cet article le scénario d'E.T.. Si vous faites partie des rares personnes à ne jamais l'avoir vu, sachez quand même, outre le fait que vous avez raté votre enfance, que le sixième film au cinéma de Tonton Steven raconte l'histoire d'un extra-terrestre se retrouvant par mégarde séparé des siens sur notre bonne vieille Terre. Avec l'aide d'une bande de gamins débrouillards ressemblant beaucoup à ceux de Stranger Things, il cherche alors un moyen de recontacter ses semblables pour retourner d'où il vient. Si la scène finale est bien connue, notamment pour ce fameux plan lunaire et la légendaire musique de John Williams, elle ne fonctionne à plein que s'il on a réussi à se lier avec la créature. C'est justement pour cette raison que le film fait partie des rares à avoir été tourné en ordre chronologique : afin que les jeunes acteurs (dont une Drew Barrymore d'à peine 7 ans) aient le temps de créer une connexion profonde avec leur petit compagnon et rendre ainsi leur émotion authentique lors de son départ (oups, spoiler).

La nécessité de ce lien émotionnel, Spielberg l'a donc parfaitement compris et s'évertue donc à soigner l'entrée de son personnage principal, comme il adore le faire tout au long de sa filmographie. Outre le déjà cité T‑Rex de Jurassic Park, on pense aussi à l'arrivée de François Truffaut au début de Rencontres du 3e type, la scène de présentation de Tintin dans son adaptation de 2011 ou la sortie de l'eau du requin dans Les Dents de la Mer mais arrêtons là cette liste ou nous allons avoir besoin d'un plus grand article. Dans E.T., il s'engage à fond dans cette voie dès les premiers plans. Là où bon nombre de réalisateurs auraient choisi de montrer l'arrivée du vaisseau spatial, Steven filme d'abord un ciel vide étoilé avant de basculer progressivement vers une forêt, dont l'apparition à l'écran coïncide avec celle d'un premier motif musical. C'est ici, au milieu des conifères, qu'a trouvé place le vaisseau alien. Oui, il est déjà là. Depuis quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on ne sait pas très bien puisque ses occupants sont déjà affairés dans les fourrés à effectuer ce qu'on comprendra quelques secondes plus tard être une mission de prélèvement d'espèces vivantes.

Un phare dans la nuit

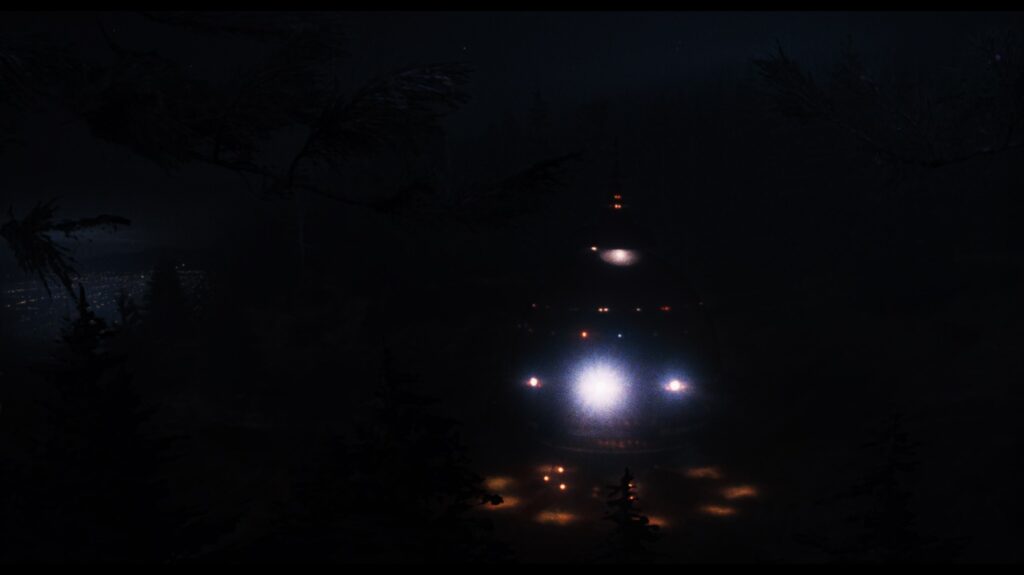

Sont-ils en train de concevoir un inventaire géant des planètes autour de la leur, tels ces charmantes têtes blondes chargées de concocter un arboretum pour leur prochain cour de sciences naturelles ? Le film ne l'expliquera jamais et de toute façon, l'intérêt est ailleurs. Ce que veut nous faire comprendre Spielberg, c'est que cette espèce est pacifique. Contrairement à Rencontres du 3e type – ce qui lui avait été reproché par le grand public avant d'être intégré dans l'Édition spéciale de 1980 – il fait rentrer sa caméra dans le vaisseau alien mais en prenant tout le monde à contre-pied : à l'intérieur, pas de technologie sophistiquée de l'espace, d'écrans géants et de boutons bizarres mais la réplique miniature d'une étrange forêt peuplée de variétés de plantes qui ne viennent certainement pas de notre planète. Et puis surtout, si les extra-terrestres étaient un tant soit peu intéressés par nous autres humains, leur attention se serait davantage portée sur les lumières de la ville, discrètes mais bien visibles en contrebas sur le plan ci-dessus.

First Person Spielberg

À cela s'ajoute une superbe astuce de mise en scène, qui commence juste après ce plan large du vaisseau. Spielberg nous met dans la peau du voyeur, observant à travers les branches ce gigantesque appareil venu d'ailleurs et les étranges agissements de petits bonshommes dont les silhouettes se dessinent de plus en plus clairement, au rythme des fondus enchaînés et à mesure que l'on se rapproche du vaisseau. C'est alors que, venant s'immiscer par dessus un cercle blanc qui en appelle un autre – la lune, vous vous souvenez ? – apparaît une main inconnue, dont les deux doigts presque difformes viennent se saisir d'une branche. Cela fait presque une minute que Spielberg nous balade : ce que l'on pensait être un plan d'exposition classique était en fait une vue à la première personne depuis les yeux d'un alien. Bien avant qu'Elliott et lui ne fusionnent en une autre scène grandiose qui interviendra plus tard, nous étions lui. Depuis le début !

Téléphooooo… Ah non ça c'est plus tard

Quitte à me répéter, c'est là que réside la magie du cinéma de Spielberg : transformer les idées les plus simples en concepts de mise en scène efficaces. Ce concept de vue à la première personne, qui en passant n'est absolument pas né avec E.T. mais ne s'est pas encore démocratisé dans la pop culture – il faudra pour cela attendre Aliens au cinéma en 1986 et Wolfenstein 3D dans le jeu vidéo en 1992 – l'ami Steven en fait son outil de réalisation numéro 1 dans cette scène. C'est à travers les yeux d'E.T. que l'on se perd au milieu de cette immense forêt d'arbres multi-centenaires qui nous toisent et nous écrasent, nous petite chose fragile et un peu trop curieuse pour notre propre bien. C'est à travers ses yeux aussi que l'on fuit du danger, lorsque celui-ci finit par se matérialiser.

Jesus of Suburbia

C'est à travers ses yeux surtout que nous découvrons ce qui s'apprête à être le cadre de l'aventure à venir : la ville et plus précisément la banlieue pavillonnaire américaine. Un environnement on ne peut plus banal et dépersonnalisé, qui fleure bon l'ennui, les mêmes carrés de pelouse bien taillés déclinés à l'infini, les mêmes voies sans issue débouchant sur les mêmes sortes de ronds-points donnant accès aux mêmes maisons, tenues par les mêmes femmes au foyer s'occupant de guider leurs enfants chaque matin jusqu'au même bus scolaire, après que leur mari a englouti son café chaud puis filé au bureau, avec sous le bras le même attaché-case. Bref, le lieu sans histoire par excellence, comme le rêve américain en a fait pulluler des tas sur mesure tout au long du XXe siècle.

Stupeur et tremblements

Sauf que cette banlieue justement, pour Steven Spielberg, elle regorge d'histoires, à commencer par les siennes. C'est dans ce cadre qu'il passe la majeure partie de son enfance et réalise, adolescent, ses premiers films en Super 8 (la caméra, pas l'hommage tape-à‑l'œil de J.J. Abrams). Transformer le quotidien morne et balisé en une source d'émerveillement et de fascination : tel est le principe de base du fantastique en général et l'objectif de Spielberg avec E.T. en particulier. Une redécouverte de notre vie de tous les jours et sa réinterprétation comme terrain de jeu sans autre limite que celle de notre imagination. Tout cela, magnifié par ce plan iconique et qui se perpétuera durant la décennie à suivre avec en tête Les Goonies (une production Spielberg, tiens, tiens) ou Edward aux mains d'argent.

Les clés de bagnole

Le décor est planté, la fusion avec le personnage principal a démarré, ne manque maintenant plus qu'un seul élément pour compléter l'identification : l'antagoniste. Afin de créer de l'empathie avec notre animatronique sur roulettes, rien de mieux que de le mettre en danger. Dans E.T., celui-ci est très clair, c'est l'être humain. Un ressort classique du film de science-fiction, notre espèce ayant une fâcheuse tendance à vouloir exterminer ou, a minima, autopsier ce qu'elle ne comprend pas. Surtout quand ça vient de l'espace. Sauf que là encore, Steven Spielberg pousse le curseur plus loin que la moyenne des réalisateurs avec un principe de nouveau très simple et pourtant diablement efficace : ne jamais montrer le visage de ses méchants.

Au moins il risque pas de les perdre, lui

Mieux, celui que la caméra nous présente comme le leader n'est symbolisé par rien d'autre qu'un trousseau de clés, qu'il fait tinter à chacun de ses pas lourds. Jamais on ne le verra distinctement ni entendra le son de sa voix, pas plus que ne sera dévoilé son véritable nom, remplacé au générique par un surnom renforçant son côté énigmatique : Keys. Pour renforcer la menace, John Williams verse même dans l'auto-citation, en reprenant quelques notes de la déjà culte Marche Impériale de L'Empire contre-attaque dès que le villain apparaît à l'écran. Le mal incarné contre l'innocence.

Karrément Déconseillé Aux Adultes

Sur ce plan aussi, et comme souvent chez Spielberg, la scène d'introduction a valeur de manifeste pour le reste du film. À l'exception de Mary la mère de famille et du docteur qui prend soin d'Elliott lors de l'avant-dernière partie, le monde d'E.T. est un monde sans adultes – l'absence la plus frappante étant celle du père mais pour des raisons autobiographiques propres à Spielberg. Sur les rares plans où ils apparaissent, ils sont soit dans l'ombre, comme ici, soit leur visage est recouvert par d'encombrantes combinaisons scientifiques, des masques de toutes sortes et autres appareils occultants. Ce n'est d'ailleurs que lorsqu'E.T. est déclaré mort qu'ils finissent pas retirer leurs protections. Comme si son sacrifice leur avait permis de retrouver leur part d'humanité.

Huit hommes en colère

Un parti-pris visuel, notamment donc lors de ces fameuses huit premières minutes, qui fonctionne à la perfection grâce au formidable travail d'Allen Daviau à la photographie. Quatorze ans après sa première collaboration avec Spielberg pour Amblin, le court-métrage qui a lancé la carrière de ce dernier (et donné son nom à son studio de production), il multiplie les jeux de lumières irréels pendant deux heures, s'amusant à créer des éclairages à l'origine inconnue, qui se diffusent à travers d'inquiétantes nappes de brumes. La mise en place rêvée pour faire naître le fantasmagorique au milieu du réel. Un procédé loin d'être inédit pour ce roublard de Steven, qui s'était déjà amusé avec les jeux de contrastes et de lumière dans une autre intro mythique, pour un autre reveal de personnage entré dans la légende du cinéma : Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ou quand sont cochées presque toutes les cases du Bingo Spielberg.

Corps à cœur

Au cœur de cette scène particulièrement sombre, entre noirs intenses et lumières vives, comment faire exister un personnage que l'on voit à peine et qui n'émet pour tout son que quelques borborygmes ? Tout simplement en montrant directement à l'écran ce que nous autres humains identifions comme l'organe vecteur des émotions : le cœur. Un cœur qui ne ressemble pas tout à fait au nôtre certes, mais qui bat fort en diffusant une lumière rouge vif réconfortante, pour signifier la présence non loin de congénères souhaitant son retour. Forcément, quand le vaisseau disparaît dans le ciel, que le lien est soudainement rompu et que le palpitant arrête d'un coup son battement, le déchirement est total.

Tu me fends le cœur

Qui ne s'est jamais perdu enfant dans les allées d'un supermarché ou au milieu d'une foule, malgré les injonctions parentales à faire attention et à ne surtout pas lâcher la main ? Qui ne s'est jamais senti seul au sein d'un environnement hostile, coupé des siens, la peur au ventre ? C'est de l'universalité du sujet que nait l'émotion, transfiguré par des choix de mise en scène radicaux qui posent les bases de l'aventure qui nous attend… et de celles qui vont suivre pour les décennies à venir.

Miroir, miroir

À tout cela s'ajoute un niveau de lecture supplémentaire, qui renvoie toujours à l'irruption d'un personnage dans un environnement qui lui est étranger, tout en étant extrêmement familier au spectateur. Vous vous souvenez du premier plan du film, celui dirigé vers les étoiles dont on parlait plus tôt ? Jetez maintenant un œil à celui ci-dessous, qui clôt la séquence avant de basculer vers la maison d'Elliott. Au ciel étoilé, espace inexploré et potentiellement dangereux pour l'être humain que nous sommes se sont substituées d'autres lumières, au moins aussi mystérieuses et inquiétantes dans le regard de ce brave petit alien téméraire, qui n'a d'autre choix que de s'y enfoncer pour éviter un danger bien plus pressant. Une introduction en miroir donc, pour renforcer cette peur de l'inconnu face à laquelle on se retrouve tous confrontés un jour.

Vers l'infini et au-delà

C'est la redécouverte d'E.T. lors du premier confinement et plus récemment d'une partie de la filmographie de Steven Spielberg que je ne connaissais pas qui m'a poussé à aborder ce film par le biais de l'exercice du "Cette scène qui…". Mais parler de Steven Spielberg c'est immanquablement dériver sur l'Enfance du Pop, tant il en est le double géniteur. Le père de substitution de cette enfance passée, déjà, à s'éblouir devant ses images, sans très bien comprendre ce que je ressentais. Le père spirituel de ce Pop grâce à qui, toujours des étoiles dans les yeux, je peux désormais mettre des mots sur ces sentiments.