Sorti le 27 septembre en salles chez nous, The Creator est le nouvel film de Gareth Edwards, le réalisateur derrière le reboot de Godzilla et Rogue One : A Star Wars Story. Un nouveau projet de science-fiction ambitieux, visuellement bluffant, mais au budget loin des plus gros blockbusters hollywoodiens. Et si le film ne brille pas par l'originalité de son scénario, il ouvre peut-être la voie à une nouvelle façon de penser le grand spectacle au cinéma.

Hollywood ne sait plus faire de films aux budgets "moyens". De la même manière que l'industrie du jeu vidéo s'est schématiquement scindé en deux camps – les indépendants d'un côté, les AAA de l'autre – le cinéma tend depuis de nombreuses années vers une polarisation de son spectre de production. Afin de lorgner vers le succès, il faut soit aligner les billets verts jusqu'à obtenir un budget à neuf chiffres (si possible proche des 200, voire des 300 millions de dollars) ou au contraire se spécialiser dans les petites productions à 20 millions ou moins, et miser sur un fort taux de rentabilité… à condition de pouvoir en faire des casses niveau marketing.

En clair, vous avez la formule MCU à une extrémité, et celle de Blumhouse ou du Conjuring-Verse en face. Une seule chose est sûre : quelle que soit la couleur de la bannière, chaque projet doit d'inscrire dans le cadre d'une franchise, existante ou non. Et si le lien est peu évident, il peut toujours être inséré au chausse-pied via un reshoot ou une scène post-générique. Une fois ces règles respectées, comment cela peut-il déraper ?

Hollywood is dead

Sauf que nous y voici. Arrivé au dernier trimestre 2023, après une quinzaine d'années à se faire traîner en salles chaque mois pour un nouveau justicier en costume, puis à se retrouver bombardé de contenu chez lui, le public commence à ressentir cette fameuse "superhero fatigue" que prophétisaient les oracles. Même un produit comme Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, qui se repose pourtant sur une trilogie adulée à travers les générations – et un quatrième épisode aussi, selon la légende – n'arrive que difficilement à rentrer dans ses frais (380 millions de recettes pour 300 millions de budget, hors marketing), tandis que Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 a engrangé 200 millions de moins que Fallout (sorti en 2018) pour un budget de 100 millions supérieur. On pourrait ajouter à la liste la saga Fast & Furious, qui commence enfin à montrer, elle aussi, de sérieux signes d'essoufflement.

Pas contents ! Pas contents ! Crédits photo : premiere.fr

Tout cela, au cœur d'une période sérieusement troublée pour une industrie toujours secouée par #MeToo, qui avait démarré avec une dénonciation progressive des conditions de travail chez de nombreux studios de créations d'effets visuels, et s'est poursuivie avec une grève massive des scénaristes, rejoints par leurs confrères acteurs. Lâchons le mot : Hollywood est en crise et a grand besoin de se réinventer. Mais alors que ses problèmes ne datent pourtant pas d'hier, c'est l'inverse qui se produit depuis une bonne décennie : un repli sur soi, sur ses acquis, sur la facilité, sur ce qui a si bien fonctionné, bref une limitation des risques et une mainmise des studios, par le biais d'exécutifs frileux payés pour brider le moindre pas de côté créatif. Oui, le tableau est bien noir, mais une lueur d'espoir est toujours possible, et elle pourrait bien venir de là où on ne l'attendait pas.

Gare au Gareth

À première vue, The Creator a tout du blockbuster lambda. Un trailer bien calibré "film de science-fiction avec de grosses explosions", un casting qui a un peu de tronche avec le protagoniste de Tenet John-David Washington et l'héroïne des Éternels chez Marvel, Gemma Chan, ainsi qu'un beau logo 20th Century Studios, entreprise rachetée par Disney en 2019. Mais à première vue seulement. Tout d'abord car derrière ce qui s'appelait auparavant la Fox, uniquement distributeur du film, se trouve la société de production Regency. Une boîte qui accumule les succès populaires depuis les années 1980 (Pretty Woman, Sauvez Willy, Mr. & Mrs. Smith, Alvin et les Chipmunks…), mais qui n'hésite pas pour autant à financer des auteurs. Ses trois premières productions, signées, excusez du peu, Martin Scorsese (La Valse des pantins), Sergio Leone (Il était une fois en Amérique) et Terry Gilliam (Brazil) ont eu beau devenir des films cultes, elles furent d'abord de véritables fours au box-office. Ce qui n'a pas empêché le studio d'accompagner par la suite des réalisateurs comme Oliver Stone (JFK, Tueurs nés), Michael Mann (Heat) David Fincher (Fight Club, Gone Girl), Alejandro González Iñárritu (Birdman, The Revenant) ou Robert Eggers (The Lighthouse, The Northman).

Ensuite, parce qu'aux commandes du projet se trouve Gareth Edwards. Le Gareth Edwards qui a réalisé Rogue One : A Star Wars Story, l'un des meilleurs films de la licence toutes époques confondues, qui redonne notamment ses lettres de terreur à Dark Vador après nous avoir plongé au milieu d'un conflit dantesque à plusieurs niveaux d'échelle. Le Gareth Edwards qui a su faire prendre conscience au public occidental de l'ampleur de la menace des kaijus dans le reboot de Godzilla, dont la qualité de la réalisation n'a d'égal que la décrépitude de ses suites confiées à des tâcherons. Oui, ce Gareth Edwards-là, mais aussi un Gareth Edwards nettement moins connu du grand public. Celui qui a bricolé avec 500 000 $ Monsters, l'une des meilleures propositions d'invasion alien de ce siècle, qui jouait déjà à merveille du gigantisme. Un gars de la débrouille, qui a travaillé pendant une dizaine d'années en tant que créateurs d'effets visuels pour des documentaires de la BBC, avant de rencontrer succès et admiration dès sa première réalisation, pour se faire aussitôt aspirer par la grande machine hollywoodienne.

Sur le tournage de The Creator, avec la révélation Madeleine Yuna Voyles (Alphie)

Cette transition abrupte de "rien" à "tout", le Gallois s'en dit régulièrement reconnaissant, s'avouant chanceux d'avoir pu réaliser l'un de ses rêves – diriger un film Star Wars – avec aussi peu d'expérience. Mais deux films ont suffi à lui faire prendre conscience de la lourdeur de tels projets. Les centaines de camions, de kilos de matériel et de techniciens requis pour tourner la moindre scène, la pression du studio sur les épaules et cette incapacité chronique à vouloir faire les choses comme il l'aurait souhaité ont fini par avoir raison de lui. Rogue One, surtout, fut une expérience compliquée. Si Edwards détourne le sujet à chaque fois que la question lui est posée, qu'il affirme avoir supervisé l'intégralité des reshoots de Tony Gilroy composant le dernier tiers du film, la conclusion s'est imposée à lui : un autre moyen de faire du cinéma doit forcément exister. Ce qui ne l'a paradoxalement jamais empêché d'imprimer son style à l'ensemble de ses œuvres, au point de faire école. Préquelle à Rogue One, la série Andor, créée par Gilroy, ne fait que reprendre cette patte si singulière. La patte Gareth Edwards. Qui va enfin pouvoir s'exprimer à plein sur The Creator.

Recréer pour mieux sauter

Attention, la phrase qui va suivre peut choquer. Vous êtes probablement nombreux à avoir oublié ce concept, mais voilà, les choses doivent être dites : The Creator est ce que l'on appelle une "création originale". Calmez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, c'est bien, vous pouvez revenir sans crainte. Donc, comme nous disions, on parle ici d'un œuvre qui n'est ni une adaptation, ni un remake, un reboot, un préquel, un spin-off ou une nouvelle entrée dans une franchise. Cette histoire, c'est Gareth Edwards lui-même qui l'a sortie de sa matière grise, à partir de pas grand-chose, une fois la production de Rogue One terminée. En roulant à travers l'Iowa, où il se rendait pour rendre visite à la famille de sa compagne, le petit Gareth aperçoit soudain le logo d'une entreprise japonaise sur une usine isolée au milieu des champs. Son cerveau se met alors à turbiner et imagine que l'usine produit en fait des robots. Une idée en entraînant rapidement une autre, une fois arrivé dans sa belle-famille, les grandes bases de ce qui allait devenir The Creator étaient posées dans sa tête.

Des champs de l'Iowa aux rizières de New Asia

Ni une, ni deux, il convoque plusieurs de ses amis concept artists, qui lui produisent une galerie d'une cinquantaine d'artworks, avec lesquels il se rend chez New Regency. L'objectif est alors le suivant : leur vendre ce qui ressemble à un projet à 300 millions de dollars. Pour réussir ce tour de passe-passe, Gareth-les-bons-tuyaux a une idée toute simple, mais à laquelle ils sont finalement peu nombreux à souscrire. Plutôt que de dépenser une fortune à construire des environnements immenses à l'intérieur de gigantesques studios, de badigeonner la majorité des surfaces de fonds verts et de boucher les trous d'effets numériques en post-production, Edwards privilégie le terrain. Le choix est donc fait de tourner majoritairement en décors naturels, avec des équipes réduites, en utilisant la main d'œuvre et le savoir-faire local. Le chiffre a tourné dans tous les kits presse : plus de 80 lieux ont été sélectionnés par la production, entre Népal, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Indonésie et Tokyo. Ce n'est qu'une fois le film monté que les équipes visuelles se sont mises au travail, en ajoutant sur l'image toute l'imagerie science-fictionnelle : décors, véhicules, personnages, etc.

Concernant ces derniers, le parti pris est une nouvelle fois radical et privilégie un dispositif léger et non contraignant. Pas de costume de capture de mouvement, pas ou peu de pastilles collées sur leur visage : les robots et autres "stimulants", des modèles avancés à visage humain avec un vide traversant leur crâne au niveau des oreilles, ont tous été façonnés à partir des rushes de tournage par les magiciens d'Industrial Light & Magic (ILM), la fameuse société d'effets spéciaux créée en 1975 par Georges Lucas. "Tout le monde a été très surpris de voir à quel point cette technique était efficace, avoue Edwards dans Variety. On s'est engagés, on s'est tenus par la main, et on a tous fait le saut de la foi ensemble." Ajoutez à cela l'utilisation d'une petite caméra Sony FX3 (moins de 5 000 $ le boitier contre 10 000 $ de location par jour et par caméra pour d'autres modèles couramment utilisés sur d'autres grosses productions) et vous obtenez… un petit miracle. 80 millions de dollars de budget au total, pour un film qui a l'air d'en coûter au moins le double. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à d'autres films sortis cette année, c'est quatre fois moins que Fast X, trois fois moins que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et La Petite Sirène et seulement dix millions de plus que Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

Plein les yeux

N'y allons pas par quatre chemins, le résultat à l'écran est prodigieux. Sa direction artistique, sa qualité esthétique, bref sa plastique irréprochable sont sans conteste ce qui fait sortir The Creator du lot. Nul besoin de connaître les coulisses de la fabrication du film pour apprécier ce qui tourne devant nos yeux. Au-delà des éléments de science-fiction, on se sent respirer. Le film se déroule principalement de jour et en extérieur, tranchant avec les sempiternelles scènes de nuit et les intérieurs gris-bleu des blockbusters modernes. Bien sûr, The Creator offre aussi son lot de couloirs et de bases plus ou moins secrètes. Quelques scènes – pas les plus réussies, nous y reviendrons – ont même été tournées aux studios Pinewood, pour tirer profit du StageCraft, cette technologie dont n'arrivent plus à se passer les productions Disney+. Mais dans l'ensemble, la photographie chaude et colorée, œuvre de Greig Fraser, avec qui Edwards avait bossé sur Rogue One, et son protégé Oren Soffer, aide à entrer dans le film et à s'y sentir bien.

Yakalelo, yakalelo / Yakalelo, yakalelo

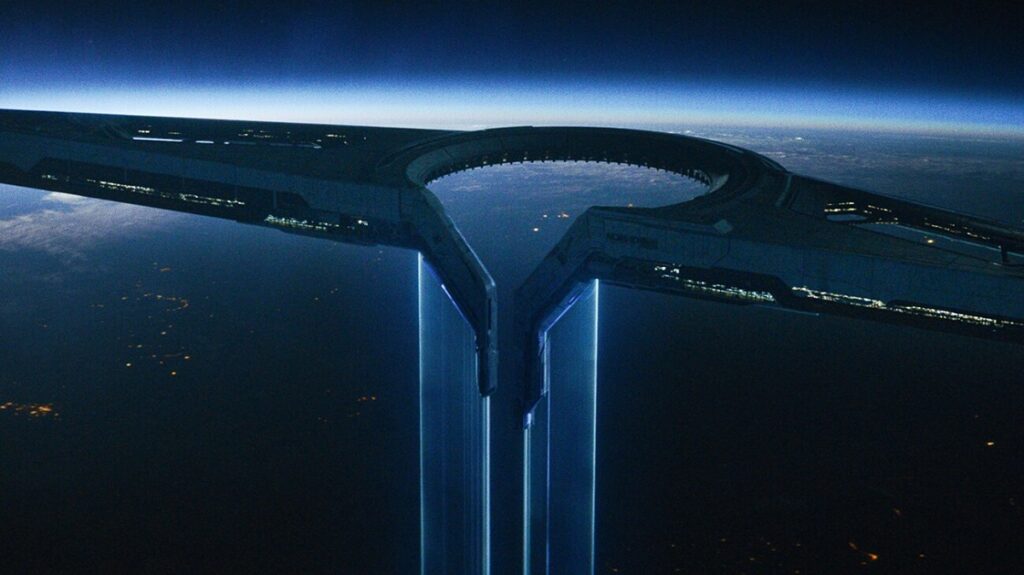

Ce qui achève de nous convaincre, c'est la présence des marottes habituelles de Gareth Edwards, les jeux d'échelle en tête. Dans chacun de ses films, ses personnages lèvent les yeux au ciel, dominés par une force surpuissante venue d'en haut. Après les aliens de Monsters, Godzilla et l'Étoile noire de Rogue One, la menace est ici symbolisée par l'USS NOMAD. Base américaine volante pouvant être déployée n'importe où, elle balaie la zone de ses faisceaux bleutés, fait planer son ombre par delà les montagnes et éjecte d'énormes missiles frappant avec une précision chirurgicale. Une arme militaire ultime convoquant une certaine idée de l'impérialisme. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'officier en charge du vaisseau, le Général Andrews (l'abonné aux seconds rôles Ralph Ineson), affiche sur son uniforme au moins autant de badge que le Grand Moff Tarkin.

C'était pas ma guerre

C'est d'ailleurs au moment de laisser un peu trop apparaître la liste de ses influences que The Creator commence à perdre de sa substance. Déjà, de quoi ça parle ? Dans un monde uchronique où les robots contrôlés par intelligence artificielle font partie du quotidien des humains, une IA créée par le gouvernement américain fait exploser en 2055 une tête nucléaire à Los Angeles. Dès lors, le pays de l'Oncle Sam livre une guerre sans merci aux machines, dont la dernière poche de résistance se trouve en Nouvelle Asie, zone où leur existence n'a jamais été remise en question, et où leur production est même soutenue et encouragée. Au milieu de ce bourbier, le sergent Joshua Taylor est chargée d'infiltrer sur place un réseau clandestin, afin de localiser et de tuer Nirmata, le "créateur" du titre, tête pensante derrière les dernières avancées technologies ayant court là-bas.

Dans l'exercice de ses fonctions, il tombe amoureux et épouse Maya, avec qui il est sur le point d'avoir un enfant. Malheureusement pour notre héros, celle-ci est tuée par une frappe de NOMAD, après une attaque de l'armée américaine ayant exposé sa couverture. Cinq ans plus tard, alors que l'armée a retrouvé des signes de vie de Maya, Joshua est de nouveau chargé de traquer Nirmata, suspectée de mettre sur pied une toute nouvelle arme ultime. Cette dernière se révèle être une enfant "stimulant", rebaptisée Alphie, capable de contrôler à distance toute technologie. Désobéissant à ses ordres, Joshua refuse de la tuer et l'emmène avec lui dans le but de retrouver sa femme.

Bienvenue dans la jungle

Intelligence artificielle, guerre américaine en Asie du sud-est, quête amoureuse : Gareth Edwards ne s'en cache absolument pas, The Creator est un croisement entre Blade Runner et Apocalypse Now. Rien que ça. Un mélange détonnant entre deux chefs d'œuvres absolus, chacun dans leur genre, à saupoudrer d'une bonne dose de Baby Cart, pour le tandem composé d'un barbouze et d'une enfant. Ça fait beaucoup, ça fait même trop, pour un film qui ne va forcément jamais aussi loin que ses trois principales inspirations dans leurs domaines respectifs, et se permet même quelques petites touches d'humour rarement à propos. Dans son aspect film de guerre toutefois, The Creator a pour lui une générosité et une démesure peu commune. Les tanks font la taille d'immeubles de douze étages, la jungle brûle sous les effets d'un napalm du XXIe sièce et certaines idées, comme les Bob-ombs du futur, fonctionnent à merveille.

C'est étonnament dans sa composante science-fiction que pêche The Creator, avec un discours plutôt naïf sur l'intelligence artificielle, dont les capacités sont assez peu voire pas du tout mises en scène. On sent que le scénario accuse quelques années de retard, pour avoir été écrit avant l'émergence de ChatGPT, Midjourney & Cie. Le point de vue volontairement optimiste de Gareth Edwards sur la question ne suffit pas à faire oublier cette sensation que le film passe un peu à côté de son sujet. D'autant que si la première partie est brillante d'efficacité pour nous livrer les tenants et aboutissants de ce nouvel univers, le dernier tiers tire en longueur et se montre de loin le moins convaincant, aussi bien visuellement que narrativement – au point de nous rappeler Elysium, mais pas pour les bonnes raisons. Plus le film et ses péripéties convenues avancent, plus se crée donc une distance entre le spectateur et les personnages, qui atténue franchement l'impact émotionnel de sa fin.

Le futur nous regarde

À l'heure de taper ces lignes, alors que The Creator achève sa première semaine d'exploitation, les premiers chiffres avancés tablent sur 32 millions de dollars récoltés, dont seulement 14 aux États-Unis – qui n'ont de toute façon jamais aimés être montrés comme les méchants de l'histoire. Si l'hypothèse du carton cosmique semble donc écartée, il est encore trop tôt pour savoir si le film sera un bon succès d'estime, un bide relatif ou une foirade totale. Mais la question ne se situe pas forcément là.

Choisis ton camp, camarade

Comme d'autres projets technologiquement trop avant-gardistes avant lui, The Creator peut tout à fait se planter, mais garde le potentiel de faire date au sein de l'industrie. Gareth Edwards l'assume et le revendique à longueur d'interviews : avec ce quatrième film, il se pose en chef de file d'un autre cinéma. Un cinéma qui tente de faire autant sinon plus avec moins, mais sans déroger sur les ambitions ni en se résumant à un gimmick marketing. Avant toutes choses, son véritable intérêt est de rester maître de ses projets : "Vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme paquet de fric pour faire un film qui donne l'impression que vous aviez un énorme paquet de fric," résume le Gallois tout en ajoutant : "La façon dont vous faites un film est aussi importante que son scénario. Je préfèrerai toujours avoir le contrôle du processus créatif d'un film au scénario médiocre, qu'un excellent scénario sans aucun contrôle."

On pourrait pousser le bouchon et conclure en avançant que les qualités et les défauts de The Creator importent finalement peu. Que son créateur a lui en a de toute façon conscience. À la place, il convient de se demander quel cinéma on souhaite pour le futur. Pendant qu'une partie de l'industrie songe à remplacer scénaristes et comédiens par une intelligence artificielle qui ne risque pas, a priori, de monter de piquets de grève, une poignée d'auteurs organisent la résistance avec une forme de guerilla qui n'est pas sans rappeler certaines méthodes issues du siècle dernier. La formule reste à affiner, son efficacité à prouver, et on sait qu'Hollywood ne se privera pas de la tuer dans l'œuf au moindre demi-échec. Mais pour espérer la voir prospérer il nous faut, collectivement, nous soulever. Lui donner sa chance, pour ne rien regretter. Ensemble, devenir les créateurs que nous rêvons d'être. Et espérer.