La Ligne Rouge est un film choral de Terrence Malick qui s'inscrit dans la grande famille des films de guerre qui se posent clairement contre la guerre. Face à l'absurdité des intérêts des nations et leur désir d'imposer leurs idéologies, des hommes. Un film atypique empreint d'humanité qui bouleverse corps et âme.

1854. Français, Anglais, Sardes et Ottomans s’allient contre l’envahisseur russe. C’est la Guerre de Crimée. Robert Gibb en fera une peinture. Rudyard Kipling, dans son poème Tommy extrait du recueil des Barrack-Room Ballads, décrira ces 'Red Coats', ces soldats écossais se battant pour la Couronne, comme la mince ligne rouge de héros qui se dressent quand sonne le tambour de la guerre. De ce poème, James Jones, tirera en 1962 un nouveau roman de guerre, plus ou moins inspiré de ses propres souvenirs du front.

Deux ans plus tard, Andrew Marton, fort du succès du Jour le plus long, s’empare du récit et signe pour le cinéma L’Attaque dura sept jours. Plus de trente ans plus tard, le cinéaste américain Terrence Malick reprend le récit et propose une adaptation pamphlétaire de l’œuvre originale ; une ode dense et profonde qui rend hommage à la beauté du monde, vindicte acerbe contre l'aberration de la guerre et cri du cœur sur la folie des Hommes, dont l’esprit est à deux doigts de s'égarer, à une fine ligne rouge de la perdition.

Guerre épaisse

Sur vos plateformes de diffusion, sur vos étagères ou dans les rayons de feu votre vidéo club, La Ligne Rouge, vous l’auriez trouvé dans la catégorie "films de guerre". Un genre qui regroupe sans distinguo les bellicistes impérialistes et les élans pacifistes. Sans surprise, le film de Terrence Malick appartient à la deuxième catégorie mais il ne nous épargne en rien les codes des premiers. Avec sa signature de ton, ses voix off et sa caméra si reconnaissable, le réalisateur nous invite à vivre un film complexe, au discours dense, et aux images sublimes. Un film choral où paradoxalement les acteurs s’effacent derrière le message, car si les individus sont légion, l’Humain est un ; il est le même partout et en tout temps, soumis aux mêmes démons, aux mêmes peurs et animé des mêmes aspirations, des mêmes passions.

NON ! Pas dans les hautes herbes !

L’histoire suit le quotidien des soldats américains de la compagnie Charlie contre les forces japonaises lors de la riposte américaine de la Bataille de Guadalcanal en 1942. Souvent renommée la Verdun du Pacifique, cette bataille éprouvante et sanglante est plutôt méconnue en France, notre enseignement de l’Histoire ayant choisi de retenir essentiellement la partie franco-allemande de la guerre de 39 – 45. Loin des yeux, loin du cœur, comme lorsque le présentateur du JT ne s’arrête que sur les morts de Français lors d’une catastrophe à l'autre bout du globe, comme si les morts d’autres nationalités avaient moins de valeur ; c’est la prime par classement de distance, le kilomètre affectif.

Car j'étais sur la route…

C'est un trou de verdure où chante une rivière,

Accrochant follement aux herbes des haillons

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons."

Walk the line

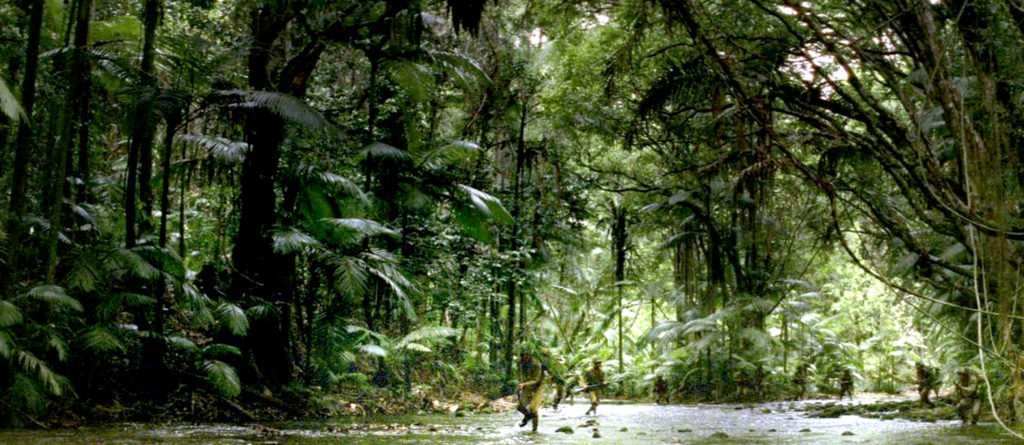

Avant de se perdre dans une caricature de son propre style, Malick savait magnifier son propos par sa caméra et son rythme. Le film s’ouvre par un aperçu du bonheur. Fenêtre sur le paradis perdu, l’Eden primordial. Jim Caviezel est cet invité en terre inconnue. Il est le soldat Witt, déserteur illuminé et altruiste qui préfère la vie au quotidien du soldat. Pour vivre heureux, vivons cachés. Les Îles Salomon, et plus particulièrement la Papouasie Nouvelle-Guinée où se passe l’action, sont un véritable havre de paix où les tribus locales vivent de peu en un tout, en harmonie entre elles et avec la nature.

Ça me rappelle un truc… Mais nevermind, ça me reviendra

Une magnificence verte, blanche et bleue faite de forêts, de plages et de ciels, où les jeux des enfants font écho aux sourire des parents : où la vie est bâtie sur le socle des enchaînements du jour et de la nuit, où joie et gaieté s'insèrent dans le cycle des marées. Le bonheur simple. Un ralenti en contre plongée. Une vague qui déferle. La voix de Caviezel. Les rayons du soleil qui transpercent la canopée pour illuminer la vie du village. Un chant tribal qui se meut en musique sacrée.

Luxe, calme et va-nu-pieds

Mais comme toutes choses, cette parenthèse est éphémère, et ce paradis perdu va devenir le théâtre de la guerre, l’antichambre de l’enfer. Un simple objectif militaire disputé à coups de poudre et de baïonnettes. Réintégré chez les brancardiers, Witt doit son salut uniquement à l’amitié du Sergent-chef Edward Welsh, magnifique Sean Penn encore dans sa prime trentaine, qui lui épargne la Cour Martiale. Sur un beat métronomique de tension imaginé par un Hans Zimmer à l’apogée de son art, la bataille commence. La mission : prendre possession de la colline 218, ce qui permettra aux Yankees de se déployer dans le reste de l’île, puis de l’archipel, sécurisant par là la position américaine pour la suite des opérations.

John Travolta en général de brigade détaché explique à son subalterne le Colonel Tall la stratégie. Tall le besogneux, celui que sa grande gueule empêche de monter en grade. Celui hors de l'intelligentsia. La rudesse réaliste de Nick Nolte au service du greater good occidental. Le carnassier qui ne flanchera pas, mais qui aura cette fois ses étoiles si la mission est un succès… Au fond, les généraux donnent leurs directives, les colonels font appliquer, les capitaines distribuent les ordres, les sergents veillent au grain, et les soldats meurent, au front. Comme à Omaha ou Utah Beach, c’est le débarquement, mais ici pas de résistance. L’eau bleue d’azur reste bleue. La compagnie Charlie s’enfonce dans la jungle. Chaque soldat s’accroche à ce qu’il peut. Une femme. Un ami. Une conviction. Son inconscience ou ses rêves de gloire.

Le déserteur

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut."

Hold the Line

Après une marche calme et nonchalante dans la chaleur épaisse et la végétation tropicale de l’île, le film retient sa respiration. John C. Reilly, ou le Sergent Maynard Storm, ouvre la marche. Temps hors du temps où la file croise un vieil homme seul. À la croisée des mondes. Le regard vide. L’improbable. Le saugrenu. La flore qui se referme. Ciel crépusculaire et clairs-obscurs. Montée d’un ciel de traîne qui n’augure rien de bon. C’était le dernier sourire. Plus que la peur, la soif, car l'acheminement des ressources est à la ramasse. Malick prend son temps. Les plans fixes transcendent les paysages. Le vent dans les branches répond aux cours d’eau où miroite le soleil. Le temps d’un arrêt au côté d’Adrien Brody en Caporal Geoffrey Fife, de ses doutes, qui se mêlent en voix off à ceux des autres soldats.

La journée avance, et on découvre un peu mieux nos gueules cassées. Ben Chaplin est Jack Bell. Pendentif en poche, s’il tient c’est pour elle. Son souvenir l'enivre. Fondu enchaîné sur musique atmosphérique et caméra inclinée jusqu’à l’inversion. Le temps de se rappeler le souvenir fugace. Ce jour-là. Ce moment. Ce regard. Cette sensation. Tandis que les bottes foulent la boue suintante des bourbiers, la tête s’évade d’Éros en Psychée. Le chemin. Les copains. La vie entre parenthèses à l’autre bout du monde. Et le crac du destin.

Terrence Malick travaille beaucoup en lumières naturelles

Malgré les tentatives protectrices d’un Capitaine Staros tout en sobriété et honneur – Elias Koteas, d’une vérité incroyable —, la troupe va monter au front. Au sortir de la jungle, les étendues herbeuses des collines. Délaissant les frondaisons vertigineuses des forêts, la scène s'horizontalise, comme un présage de la mort à venir. La montée au combat est crue, violente. Sanglante. Jared Leto en Sous-lieutenant Whyte n’y laissera pas plus d’une réplique. Les caches japonaises enterrées au sommet de la colline inondent l’assaillant d’une pluie de mitraille. Les sulfateuses crachent l’agonie des hauteurs. Partout, la ruine. Le sourire de Woody Harrelson a disparu. Le bataillon est au sol. Autour, les herbes se couchent. Sous le poids du soldat passé de vie à trépas. Sous la terre retournée par l’explosion de la poudre. Sous la tripe béante de l’ami d’autrefois.

La colline 218, objet de toutes les convoitises

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.”

Blurred Lines

Bloqués. Bloqués sous le feu nourri des Japonais. Partout, la mort. Nolte ordonne d’avancer, de front. Koteas refuse de perdre plus d’hommes, ses hommes, dans une manœuvre suicidaire. Confrontation. Remise en cause des fondements militaires. Le regard perdu du doute, du colonel au capitaine. Franchir ou non la ligne ? Des témoins ensanglantés, sales et misérables les entourent. Le feu du ciel. Le bruit acharné du crachat. Les cris. Les pleurs. La tentative de percée inutile et meurtrière. Les silhouettes qui tombent. Les balles qui cinglent. Le bras de fer. L’ordre ou la raison ? Contre l’infortune, le courage. Dans une respiration, dans l’œil du cyclone, l’alternative. Celle qui ne désavoue aucun des deux partis. Le volontaire. Celui qui casse l'arythmie par la folie. L’autre gradé, le fils préféré. John Cusack en Capitaine John Gaff mènera un assaut improbable.

Une troupe de sept se dessine. On y retrouve entre autre Cusack, Penn, Caviezel, Chaplin ou Dash Mihok en Soldat Don Doll, la tête brûlée qu’on pense bas du front, celui que la pression conduit à l’héroïsme de situation. Allongés dans les hautes-herbes, ils rampent vers le destin. En contournant la crête, ils se mettent hors de portée des mitraillettes et parviennent avec un peu d’assistance d’artillerie à renverser les positions flanquées japonaises. C’est la débâcle. Sorti de ses bunkers de fortune, l’adversaire n’est pas celui qu’on attendait. Déplorables et élimés, nus et affamés, les Japonais fuient ou meurent. L’horreur a changé de camp, mais elle perdure. Les soldats sont partout les mêmes. Tuer avant d’être tué. L’humain est partout le même. L’enfer, c’est les autres.

Omae wa mou shindeiru

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.”Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val, 1870

Red Red Line

Contre toute attente, La Ligne Rouge n’est pas le récit d’une seule bataille. Du moins, pas uniquement. Car après la prise de la colline 218, les Américains mettront à sac le camp japonais. Triste retournement de situation. Devant l’horreur subie et l’horreur qu’ils infligent, il y aura ceux qui s’évadent dans un autre ailleurs, ceux qui s’acharnent en riant ou ceux qui perdent pieds. C’est le chaos. Plus de ligne de front qui avance, mais une ligne de conduite qui s’évapore. Lames au clair sur la terre battue. Sous les branchages, la cohue. De balles perdues en cris impromptus, de tas fumants d’hommes morts en pleurs infantiles de prisonniers, dans la chaleur suffocante d’un après-midi sans nom.

La folie. La soif. D’eau et de vengeance. La rage au corps ou la tristesse au cœur. Comme un incendie qui redouble, Malick accélère le rythme. Sans direction. Les uniformes se ressemblent. Les hommes qui les portent se défoulent, s’isolent ou fuient. Ils sont en première ligne. C’est l’enfer au paradis. Un dernier saut dans l’horreur, comme un bouquet final. Puis quand les braises s’éteignent, elles laissent sur la langue le goût acre du charbon, la traînée noire de l’infamie qui ternit jusqu’à l’âme. La bataille laisse la boue soulevée, les branches mortes jaunies et sans vie. C’est entre chien et loup, quand le soleil lui-même écœuré de tant d’horreurs se cache, que seuls restent les hommes pour pleurer. Quand même le pire cache aussi sous sa torpeur cynique une humanité qu’on lui pensait perdue, en forme de larme qui miroite dans le reflet d’un feu de camp.

The horror… the horror.

À chaque jour sa peine. Le lendemain s’ouvre sur une permission, le retour au camp où l’on noiera sa bile dans le whisky ou ses doutes dans une conversation volubile. La guerre tue aussi ceux qui survivent. À quoi se rattacher quand même son dernier salut s’échappe entre ses doigts ? Quand la missive du soupir se change en nouvelle cicatrice ? La guerre blesse aussi ceux qui survivent. Elle laisse des traces indélébiles dans les cœurs des soldats. Ce qui devait être un repos mérité se change en cauchemar : la contre-attaque japonaise est féroce, le camp bombardé. À nouveau conflit, nouveau capitaine. Staros laisse ses fils au Capitaine Charles Bosche. Clooney ira de son discours d’intronisation. Les chefs changent, la piétaille reste. Le souvenir des disparus vissé dans sa chair.

What else ?

En rouge et noir

Retour au combat forcé pour la compagnie Charlie. Jeu de dupes dans la jungle. On retrouve l’ami qu’on croyait disparu. On perd un frère sous un tir isolé ou un piège. Plus de ligne. C’est la guérilla. Un pick and go morbide dans l’épaisse végétation de l’île. Le temps pour Witt de recroiser des locaux avec qui il s’était enfui, mais l’accueil est froid, morne. Les regards vides. Il n’est plus le bienvenu. Il est le héraut du chaos. Ses pairs ont détruit son refuge, son calme et son âme. Malgré lui, les ravages de la guerre ont assombri l’horizon des locaux. Japonais et Américains se livrent un combat intense qui n’a cure des populations locales ou de cet archipel magnifique, de sa faune ou de sa flore.

Fire and Blood

Perdue au plus profond de la jungle, assoiffée et triste, la compagnie est aux abois. L’ennemi est sur ses talons. Pour un greater good, pour la survie de ses frères, Witt part en reconnaissance et évite ainsi à un bleu une mort assurée. Il s’élance pour faire diversion et court à travers les arbres. Les balles ricochent autour de lui. Il débouche dans une clairière. La forêt est à l’arrêt. L’assaillant en surnombre. Le destin file au fil de l’eau.

Au milieu coule une rivière

Across the lines

La Ligne Rouge est un film exigeant fait de nuances et de paradoxes. Une fois encore, Malick exacerbe des décors idylliques travaillés essentiellement en lumière naturelle et surexpose légèrement ses images pour souligner le caractère sacré de la nature. Une sensation irréelle imprime la pellicule, et ce rendu est renforcé par la partition exemplaire de Hans Zimmer qui signe l'un de ses chefs d’œuvre. Malgré son casting de dingue, Malick choisit de réduire au minimum les apparitions de ses stars, n’hésitant pas à les cantonner parfois à des rôles de figurants, ce que certains vivront plutôt mal. Avec plus de trois heures de scènes filmées mais coupées au montage, le réalisateur choisit de retirer du film les principales répliques de Brody, pourtant rôle principal du livre, mais aussi des acteurs aussi illustres que Gary Oldman, Mickey Rourke, Bill Pullman ou Lukas Haas. Un choix très marqué qui permet à Caviezel, Penn, Staros et Chaplin de prendre toute leur mesure : c’est à travers leurs yeux que le propos de Malick s’incarne.

Et alors là, j'lui dis : "Ben non parce qu'en fait c'était mon doigt !" Hahahaha !

Délaissant les poncifs du film de guerre, le réalisateur se concentre sur les états d’âmes de ses protagonistes, en les faisant évoluer dans une nature somptueuse filmée avec révérence. Une caméra presque éthérée qui souligne son style très marqué. Le diable est dans les détails, mais d’après Malick, Dieu aussi. La Ligne Rouge ne raconte pas la bataille de Guadalcanal : le film nous parle des réactions des soldats, et par extension humaines, face à la vie et à la mort. Il raconte dans des scènes oniriques les réflexions et les motivations de ces hommes pris entre le marteau de la guerre et l’enclume du devoir, pauvres hères perdus dans un décor paradisiaque, soulignant de la sorte l’absurdité et le non-sens de la guerre, par contraste.

Comment retrouver sa vie normale ?

En mêlant les voix off de ses acteurs qui résonnent au fil des paysages comme des leitmotiv de sa démonstration, il rend un hommage poignant à la nature et à ses hommes, plongés dans une tragédie qui les dépasse. La guerre est une folie meurtrière qui détruit les corps et les esprits, et partout l’Homme reste prisonnier de sa condition. Mais qu’importe l’individu, ses guerres et ses préoccupations. Sur une plage blanche l’espoir d’une nouvelle page blanche. Que sont après tout les hommes face au cycle de la vie ?

Seul sur le sable

Crédits et images : Century Fox.