Et paf ! C’est arrivé. Et heureusement même. En plein triomphalisme Marvélien, et tandis que les super héros monopolisent la production du tout Hollywood dans un écrin formaté et propre, il fallait bien que quelqu’un éructe dans un coin et relâche son petit apport acide dans ce festin d’effets spéciaux et de monde à sauver bien coiffé. Ce petit renvoi discret est signé Amazon Prime Vidéo, et comme pour ses homologues encapés, il est aussi issu d’une bande dessinée. Heureusement pour nous, tout ce qui erre n’est pas perdu, et la série The Boys a bien plus à proposer qu’il n’y paraît. C’est un oiseau ? C’est un avion ? Non, c’est le cynisme endimanché qui s’insère dans ta gueule en mode pied-bouche. Bienvenue chez les garçons.

Un garçon pas comme les autres

La série The Boys est une adaptation du comics du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Pour la petite histoire, sachez qu’après un début chez DC, via sa filiale Wildstorm, la BD est très vite passée chez Dynamite Entertainment, le ton décalé ne collant pas trop avec la ligne de DC Comics. Et effectivement, on ne pourra pas reprocher au géant ce recul, car vu le pitch de la série, l’impression de cracher dans la soupe aurait causé quelques soucis aux actionnaires et dirigeants de la firme.

The Boys est une adaptation de la série du même nom.

Pour les auteurs, ce changement de crèmerie est d’ailleurs une aubaine, car ils ont ainsi pu délivrer leur récit comme ils le souhaitaient, sans s’encombrer d’une chape sirupeuse et conventionnelle. On le sait, sans surcouche, la soupe est meilleure. Alors attention : si The Boys triomphe par son ton acerbe et son traitement, arrêtez tout de suite toute entreprise pour le comparer au Watchmen d’Alan Moore et de Dave Gibbons. The Boys, en dépit de ses nombreuses qualités, c’est du post-Watchmen, et il troque bien volontiers les collants de successeur que certains seraient trop pressés de lui filer pour un positionnement différent, délaissant le ton crépusculaire et la dystopie politique et sociale de son aîné pour une critique moderne et acidulée, s’autorisant le trash et l’hémoglobine comme un fer de lance, mais trouvant sa base dans le cynisme de la communication et de l’industrie du spectacle.

Aux sombres héros de l’amer

The Boys, c’est d’abord un monde un poil différent du nôtre. Celui où les justiciers munis de super pouvoirs existent et sont célébrés à tous niveaux ; la différence avec notre paysage est donc dans le ‘existent’. Si chaque petite bourgade possède son super héros payé pour sauver la veuve et l’orphelin, au sommet de la pyramide, on retrouve Les Sept. Sept super stars embarquées de manière consciente ou pas dans une machinerie du rêve, une mise en scène perpétuelle des personnalités ou de leur œuvre : Homelander, Queen Maeve, The Deep, Translucent, A‑Train, Black Noir et Starlight.

Les Sept Merveilles du Monde

Les Sept sauvent les gens, oui. Enfin… peut-être… mais ce sont surtout des héros de films qui possèdent des figurines et du merchandising à leur image, qui sont sponsors de marques, qui suivent des reco' commerciales, des plans de com’. De joyeux soldats qui font des brainsto pour optimiser le reach de leurs réseaux sociaux, en déroulant, l’œil hagard après une soirée de déliquescence avec la jet-set, les résultats des audits et les sondages d’opinion publique les concernant.

Derrière le masque, tous les super héros de The Boys, mais surtout les Sept, sont les produits et l’étendard du système. Un système imaginé et géré de main de maître par une société privée appelée Vaughn. Une société qui possède son siège à New York, dans une tour de verre immense dont l’iconographie est très proche de la tour Stark de The Avengers. Des produits gérés par des auteurs, répondant à des chargés de communication, mais surtout sous l’autorité de Madelyn Stillwell (excellente Elisabeth Sue), matriarche vicieuse et manipulatrice qui joue du pathos et de l’intimidation comme on enfile ses chaussettes, pendant distordu de Nick Fury au look d’Hilary Clinton.

Je ne suis pas un Héros

The Boys est donc une série parodique à lecture multiple. Celle du star-system qui lorgne vers Instagram, la télé-réalité et les talk-shows à grands coups de formatage et d’opérations commerciales. Celle d’Hollywood et de son manque cruel de renouvellement, et qui devant le succès du ‘serial’ se sent obligé de resservir la même soupe, considérant la créativité comme un risque quantifié. Celle des évangélistes bien-pensants, Tartuffes modernes qui seront égratignés au passage pour stigmatiser leurs contradictions. Celle du green-washing et de la manipulation des foules, ou celle toute simple, de la série télé en elle-même, dans un rapprochement méta discret mais bien présent et habile.

Lonely Boy

Mais bien entendu, tout ça ne saurait être sans ses têtes d’affiches, ces héros le jour, paumés la nuit, véritables Dr Jekyll et Mr Hyde en collants moulants. Car ici, les super héros – ou les Sup’s, comme le disent les Boys – sont d’abord des êtres humains. Des êtres humains dotés de super pouvoirs. Or posséder une force surhumaine ne fait pas d’eux des êtres vertueux qui brandissent leur mission sacrée comme un sacerdoce. Sous la cape, les mêmes peurs, les mêmes failles, les mêmes névroses, mais avec une ampleur et des conséquences terribles.

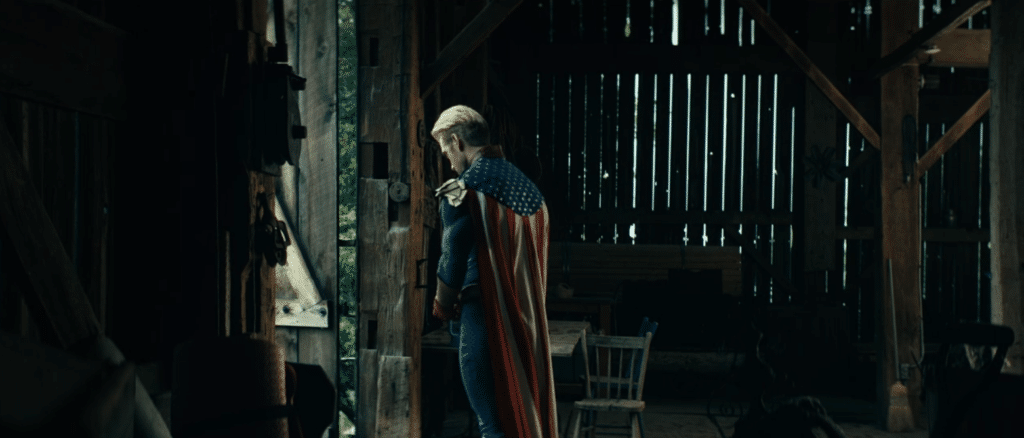

American Boy

En tête, on retrouve le Homelander, ou Protecteur en français, campé par un Antony Starr (le héros de Banshee) juste et flippant. Mix d’un Superman aux atours de Captain America, il agite sa cape à l’effigie de la bannière étoilée devant des foules éprises, la lippe tordue et la mèche au vent, brandissant son héroïsme impérialiste comme un étendard d’étoiles et de vertu quand il n’est que cynisme insondable, premier de la classe détraqué, élevé comme un cobaye dans un laboratoire froid et vide. Obsessionnel, machiavélique abject mais invincible, le Homelander ne travaille pas pour le peuple. Non. Le Homelander se sert du peuple pour exister ; étriqué dans un costume bariolé, c'est un enfant terrible qui cherche à être aimé, quitte à vous y forcer, n’hésitant pas à éliminer les témoins, femmes comme enfants.

Le Homelander et Queen Maeve, deux membres des Sept en intervention

À ses côtés Queen Maeve s’élève, Wonder Woman blasée et détachée, beauté froide et inatteignable. Héroïne résignée qui subit les rouages de l’industrie et préfère s’y complaire par peur d’en être évincée. Brillante par son égoïsme, coupée du monde et de tout sentiment, noyée dans les cocktails, sourires formatés au devant, Sue-Ellen pare-balles qui joue les autruches et se mentant à elle-même, reniant au passage ses valeurs et sa personnalité. Vous l’aurez compris, les auteurs de The Boys ont choisi de parodier avant tout les héros DC et La Ligue de Justice, quitte à enfoncer les portes ouvertes par les lecteurs ayant déjà pointé du doigt certaines failles. Et le couple endimanché n’est pas le seul à passer sous le regard dissonant de ses créateurs.

Bitch Boys

Nous ne nous attarderons pas sur The Deep, l’Aquaman de service qui, comme son référent, se distingue par son inutilité et son manque de charisme. The Deep, l’homme-poisson, peut respirer sous l’eau et parler avec la faune marine. Et c’est à peu près tout. Il est donc relégué à des missions de seconde zone, emblème de parc aquatique, et la risée des autres membres des Sept. Un traumatisme qu’il porte avec lui, et qui fera de lui le principal ressort humoristique de la série. Une tare et un décalage qui ne vous emmèneront même pas à le prendre en pitié, le garçon se révélant condescendant à souhait et n'hésitant pas à abuser de son statut pour faire chanter les plus candides de ses fans, ce qui passe très mal dans une Amérique post #MeToo.

Il en va ainsi de chaque membre des Sept, de Black-Noir, ninja adepte du Kung-fu, taciturne et muet, bardé de gadgets et auquel il ne manque qu’un emblème de chauve-souris jusqu'à Translucent, l’Homme invisible de la série, squattant les toilettes des femmes pour assouvir une libido déviante, réduit à se balader à poil puisque c’est bien son corps et non son costume qui reflète la lumière, en passant par A‑Train, le Flash du groupe, caricature parfaite du sportif en descente se dopant allègrement pour maintenir sa position. C’est d’ailleurs par là que débute la série, A‑Train percutant malencontreusement la copine du héros dans un étalage de viscères et de sang filmés au ralenti, comme dans la scène la plus inspirée des derniers X‑Men, le second degré en plus…

Les Garçons Bouchers

Et c’est là que tout commence. Hughie, jeune vendeur en électroménager et fan absolu des Sept – il collectionne figurines, posters, etc. – voit sa vie basculer lorsque l’une de ses idoles tue sans le vouloir sa petite amie. La machine étant bien huilée, la société qui encadre les Sups’ le contacte et le prend en charge, achetant son silence contre rémunération, et plaidant le fameux greater good, les dommages collatéraux, et un bien fâcheux accident. Mais Hughie, allant à l’encontre des conseils de son père (très bon Simon Pegg vieillissant), refuse le chèque. Il n’en fallait pas plus pour qu’un mystérieux individu aux méthodes plutôt radicales ne débarque en se faisant passer pour un agent du FBI et lui proposer de se venger.

Les producteurs de la série joue la carte de la fidélité graphique avec le comics

Entre alors Bill Butcher (Karl Urban, le Eomer de la trilogie du Seigneur des Anneaux), un dur à cuire obsédé par la destruction des Sups’ qui lui ont gâché la vie. Froid et déterminé, il regroupe les victimes des super héros et de vieilles connaissances à lui prêtes à tout pour s’enrichir : Frenchie, Mother Milk, Kimiko… La cellule underground des Boys est un ramassis de personnages improbables unis pour faire tomber les Sups’ et le groupe Vaughn. Mais comment faire face à des ennemis si puissants ? Comment faire chuter le Homelander qui possède les mêmes pouvoirs qu’un dieu ? Vraisemblablement à grands coups de barre à mine, mais ça ne se fera pas dans la dentelle.

Garçon, si t’enlèves la cédille…

The Boys, c’est un groupe hétéroclite de vieux briscards qui ont déjà été amenés à bosser ensemble, et tout porte à croire que ça ne s’est pas terminé par un happy end. Outre Butcher, on rencontre Frenchy, ou le Français en V.F., trafiquant à la petite semaine mais véritable génie de l'ingénierie des quartiers. Débrouillard, bavard, complètement taré, Frenchy est aussi le plus imprévisible du groupe et de prime abord peut-être le moins fiable. À leurs côtés, La Crème – ou Mother Milk – est un grand humaniste qui s’occupe en jouant les gardiens de prison, prenant en charge les petits délinquants. Il se sent lié à ces jeunes, et joue les grands-frères, à la fois arbitre et conciliateur, des qualités qui lui seront nécessaires pour désamorcer les nombreuses prises de bec de nos antihéros.

Boys Town Gang

Et pour cause, en première ligne Butcher se révèle presque autant psychotique que les dieux déchus à qui il veut arracher les ailes. Figure tutélaire du gang, il n’en demeure pas moins le plus dangereux de tous, perdu dans une fuite en avant sanguinaire et sauvage où il n’hésite pas à mêler ses potes, quitte à leur mentir ou à dissimuler des faits pour mieux les mener où il le souhaite. Il faudra toute la retenue de Mother Milk, les démons du passé, l’évolution de Frenchy et la candeur de Hughie pour qu’il lève enfin un peu le pied et change un peu de méthode. Toute l’alchimie des Boys reposant sur le duo Butcher/Hughie, attardons-nous un peu sur notre héros.

Boys Don’t Cry

Hughie est un personnage atypique dans l’univers de The Boys. Pensez donc, c’est quelqu’un de normal. C’est le référent de normalité du spectateur, celui qui voit sa vie changer au début de la série, et qui pilote l’intrigue. On découvre l’univers à travers lui, et on poursuit notre voyage à ses côtés, comprenant les codes au fur et à mesure pour au final apprendre à les utiliser, quitte à se salir les mains. Antihéros certes mais loser magnifique par essence, Hughie ne renoncera pas, malgré quelques écarts, à ses valeurs morales.

Attention chéri, ça va trancher !

Il sera même la caution éthique, la jauge de bienséance, chaque membre des Boys évoluant grâce à l'influence d'Hughie pour retrouver un peu de lumière, quand lui porte un peu de plus la charge collective du groupe. Notre petit Frenchy à l’accent exotique passe ainsi de taré notoire à un incurable romantique, maladroit et touchant, jouant du ‘bon appétit’ quand il essaie d’apprivoiser la furie asiatique que le groupe a secourue. Dans le même ordre d’idée, on hésitera à classer Starlight chez les Boys ou chez les Sept, Erin Moriarty campant l’un des personnages les plus intéressants de la série avec candeur et profondeur.

V For Vendetta

Car si The Boys n’avait été que le récit qui opposait les méchants super héros faux gentils aux gentils justiciers humains faux méchants, on se serait assez vite ennuyés. Et l’entrée en jeu du FBI ou du Secrétaire à la Défense dans la danse, davantage ouvertures vers la saison 2 que véritables moteurs de l’intrigue, ne suffisent pas. Il fallait plus d’humain dans le récit, plus de sel dans la sauce. On suit donc en parallèle deux niveaux de préoccupations : macro et micro.

Hit me Baby, one more time

D’un côté le poids des Sups’ vu par l’organisme d’état, avec ses tractations politiques et son positionnement géopolitique, et de l’autre les relations interpersonnelles, avec au cœur de tout le couple Hughie / Starlight et l’opposition Butcher / Homelander, ou comment les répercussions de l’infiniment petit influent sur l’infiniment grand. La toile de fond étant le commerce et la création d’un mystérieux produit, une sorte de drogue pour super héros, centrale pour l’histoire, le Composant V, et l’entrée (ou pas) des Sups’ dans l’armée, tandis que des super vilains semblent se manifester à l’autre bout du monde.

Girls and Boys

Au cœur de cette tourmente, Hughie, nouvelle recrue des Boys, et Starlight, nouvelle recrue des Sept. Un destin croisé plutôt bien équilibré qui surprend et s’affranchit, après une rencontre évidente, des poncifs du genre. Roméo et Juliette en herbe issus de familles qui se détestent, mais véritable couple en devenir qui tâtonne et se cherche, bien décidé à casser les cloisons. Starlight brille de mille feux (sans jeu de mots) et prend une épaisseur réelle au fil des épisodes.

D’abord pastiche de Miss Arizona, jeune fille modèle, petite fiancée de l’Amérique, elle explose au fil de la série, s’affranchissant de la bien-pensance bigote, d’une mère célibataire castratrice qui vit par procuration, du machisme général de ses pairs et du rôle de faire-valoir du héros pour embrasser son rôle et ses convictions et faire bouger les lignes, trouvant un support improbable chez Queen Maeve qui conclut d’un lapidaire : “Ici il n’y a qu’une place de connasse insensible, et le rôle est déjà pris”, fêlant au passage la carapace de la reine amazone et ouvrant de nouvelles dimensions au personnage. The Boys est une histoire de garçons où les filles ont des rôles majeurs, et souvent un majeur bien tendu.

We could be Heroes, just for one day

Derrière The Boys et ses auteurs, ici consultants, on retrouve un parterre avenant de talents dissimulés. Du caméo improbable de Tara Reid ou Haley Joel Osment plus à ça de l’auto-caricature, c’est surtout du côté de la prod' qu’on retrouve quelques copains : la plume gouailleuse et sans ambages de Seth Rogen et d’Evan Goldberg (This is the End, Sausage Party, The Interview, Supergrave, Ali G, Pineapple Express), qui laisseront leur place pour raison de calendrier à Dan Trachtenberg, déjà remarqué sur Black Mirror et 10 Cloverfield Lane, le tout encadré par Mr Eric Kripke, le génial papa de Supernatural, le showrunner insufflant à nouveau ce goût de la parodie, ce second degré perpétuel lié à une vraie envie de désacralisation.

Quand Stranger Things s'attaquait à la folie des 80's, il le faisait comme un appel à la nostalgie. The Boys s'inscrit lui totalement dans son temps, venant égratigner l'aseptisation des discours et des médias de 2019 en lorgnant d'un œil torve vers l'hypocrisie des réseaux sociaux qui voient les Likes monter de manière proportionnelle aux bouts de peau dévoilés dans des clichés travaillés et photoshopés ne laissant plus de place au naturel. Tandis que le monde s'incline devant des films toujours plus communs et proches dans leur approche, des produits marquetés plus que de raison, et que le vert des campagnes s'efface devant celui du fond des studios en une triste allégorie, il arrive encore que des voix s'élèvent : des voix grinçantes qui font comme elles peuvent pour exister dans la cacophonie générale.

À cause des garçons

Oscillant entre l’irrévérence gratuite, comme un adolescent fluorescent qui cherche à tester les limites de l’autorité, et la fable cynique qui veut gratouiller l’establishment, The Boys est une série surprenante qui fleure bon le poil à gratter. En jouant sur la mode du super héros, elle ne cache pas un certain opportunisme et s’en amuse même, jouant de cette côte comme on détourne un code, le regard canaille et le sourire enlevé. Sûre d’elle et de ses atouts, ignorant le qu’en-dira-t-on, reléguant le politiquement correct dans un coin mais consciente d’être diffusée sur une plateforme loin d’être neutre, la série sait pondérer son discours en jouant de ses propres paradoxes.

Tandis que Disney, grand patron de l’industrie Marvel, se targue de proposer demain des contenus tous publics, poursuivant l'aseptisation de l’industrie du rêve et le formatage global du divertissement, il semble qu’il en est, de l’intérieur, qui continuent de croire. Croire que ce n’est pas parce que tu te sens offensé que cela signifie que tu as raison, et qu’un peu de contre-culture peut ouvrir quelques chakras. Et faire fermer des gueules. Tout en restant un produit de grande distribution, la recette de The Boys sait rester simple. Elle est seulement un peu épicée, et ne se targue que d’ingrédients communs mais bien agencés. De l’idée, de l’envie, de la maîtrise. Et un peu de sucre en poudre.

Crédits : Amazon Prime & Dynamite Entertainment