Le 11 septembre 2023, au Festival de Toronto, les Talking Heads sont montés sur scène le temps d’une master class, en présentation de leur film Stop Making Sense sorti il y a 40 ans cette année. L’info a fait le tour du monde : les Talking Heads seront à nouveau tous les quatre sur scène. Retour sur leur carrière pour comprendre la dimension de l’événement.

Comment se retrouve-t-on à aborder la quarantaine en plein été, au volant de sa voiture, sous une grisaille sans fin qui enveloppe toute la côte Atlantique, roulant d’un camping familial à la maison d’un ami, avec un petit garçon de quatre ans qui, sur son siège enfant, chante : "Psycho killer ! Qu’est-ce que c’est ? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa…" ?

Il y a vingt ans que le guitariste de mon groupe de rock m’a asséné qu’il aimait La Mano Negra, Pearl Jam et les Talking Heads… Je n’ai jamais compris ce qu’étaient les Talking Heads. De mes rares tentatives d’approche, j’ai déduit qu’ils avaient été propulsés sur le devant de la scène rock américaine à la fin des années 1970 grâce à ce morceau, Psycho Killer, et que leur chanteur, dont la tronche me fait penser à Monsieur tout-le-monde (voire Monsieur personne), porte toujours une chemise boutonnée jusqu’au col et parfois même un costard. Depuis vingt ans, je m’en tiens là, sous prétexte que tout ça me paraît trop hipster pour moi.

Tu seras un psychopathe, mon fils

Second point de contact, au hasard d’une projection dans un cinéma du Quartier Latin, lorsque je suis allé voir This Must Be The Place de Paolo Sorrentino avec ma compagne en 2011. Une scène musicale bizarre présente quasi in extenso une chanson que je ne connais pas, This Must Be The Place (Naive Melody). La musique manque de relief, mais pas la performance scénique d’une originalité saisissante. La séquence est filmée en un seul plan et démarre sur une jeune femme qui lit un magazine, assise dans un fauteuil, près d’une table basse. Elle bat la mesure avec son pied. Traveling arrière : on est en réalité sur une scène, et les musiciens apparaissent en costume blanc avec ce joli tableau ordinaire en toile de fond.

Tandis qu’ils chantent, ce petit sketch pittoresque, derrière eux, assez banal pour être réconfortant, se dresse à la verticale et se suspend dans l’air comme un vrai tableau. Des câbles emmènent la jeune femme qui continue de défier les lois de la gravité en battant la mesure, comme si de rien n’était, à plusieurs mètres du sol. Plus surprenant encore : son fauteuil, sa table basse et tout son petit salon artificiel avancent en suspens vers les musiciens et le public. Mais alors que le spectateur se dit : "Elle est trop bas ! Les musiciens vont se la prendre en pleine tête sans la voir arriver !", tout le monde sur scène s'incline pour la laisser passer, comme s’ils saluaient tout en continuant à jouer et à chanter. Tout ça fait partie d’une chorégraphie réglée au quart de seconde près. Après cet exploit étrange, la caméra se tourne vers le public en délire et se concentre sur la seule personne du public qui ne s’amuse pas : le héros campé par Sean Penn, grimé façon Robert Smith des Cure.

Drôle de trip qui me convainc tout juste de réécouter cette chanson sur internet, et comprendre qu’il s’agit d’un classique des Talking Heads. Sur scène, c’était donc David Byrne, le chanteur du groupe, avec de nouveaux musiciens. Malheureusement, ça ne fait que renforcer mon sentiment : tout ça est trop branché pour moi. J’en reste donc à Psycho Killer, chanson incontournable dès qu'un film aborde la question des serial killers aux États-Unis. Comme dans la série Mindhunter (Netflix), que j’ai vue et revue.

Coucher avec des bibliothécaires

Pourtant, fin 2022, en me renseignant sur le Rock’n roll Hall of Fame, le musée américain de Cleveland dédié à la musique populaire, et au bâtiment conçu par l’architecte Ieoh Ming Pei, je découvre que les Talking Heads y ont été intronisés en 2002, soit moins de vingt ans après l’ouverture de ce Panthéon du rock.

En deux mots, voici comment ça marche : chaque année, un comité de mille experts soumet une liste de noms d’artistes majeurs dans l’histoire de la musique moderne à qui veut voter. Il suffit de se rendre sur le site en ligne de la fondation. Au terme de ce vote, les artistes les plus populaires sont intronisés. Ils font partie de la crème de la crème. Depuis 2006, la seule condition supplémentaire est d’avoir sorti son premier album vingt-cinq ans plus tôt. Ça colle même pour les Talking Heads, alors que la règle n’était pas encore en vigueur. Comme son nom l’indique, leur premier album, Talking Heads ’77 est sorti en 1977.

Les Talkings Heads : plus branché, tu t'électrocutes

Je commence à me dire : "Qu’est-ce que c’est que ce groupe assez célèbre pour entrer dans un musée consacré au rock plusieurs années avant AC/DC, Genesis, Deep Purple ou U2 ?". Ma curiosité me pousse même à chercher la vidéo de cette célébration, présentée par Anthony Kiedis, chanteur des Red Hot Chili Peppers qui, eux, devront attendre une bonne dizaine d’années pour recevoir le même honneur. Une phrase de son éloge fait pourtant mouche : "Quand on écoute les Talking Heads, plusieurs choses nous arrivent pour la première fois. Déjà, on se sent intelligent, ce qui fait du bien. Ensuite, on a envie de danser comme un fou, ce qui m’a changé la vie. (…) Et puis on se met à avoir envie de coucher avec des bibliothécaires." Et ça m’a ouvert les oreilles sur ce morceau à côté duquel j’étais passé, This Must Be The Place (Naive Melody). Vu comme ça, effectivement, l'écouter donne envie de danser en étant bien habillé et de tenter de séduire des gens qui en ont dans le citron.

Je ne me doutais pas qu’une musique puisse produire cet effet. Mais il me manquait encore une bonne raison de m’intéresser vraiment aux Talking Heads. Elle ne tarda pas à arriver. Des amis avec lesquels je participe à de nombreux Blind Tests parisiens (dont les trois co-fondateurs de ce site) sont convaincus que j’ai une appétence particulière pour la New Wave et la Synth Pop. Pour ne pas les décevoir, je m'en suis procuré plusieurs listes de morceaux incontournables, et me voilà dos au mur ; les Talking Heads sont encore là, particulièrement avec le morceau Once In A Lifetime, dont le clip présente David Byrne dans son éternel costard exécutant des pas de danse surréalistes sur des images d’un kitch absolu en surimpression. La vidéo fait penser à des horreurs qu'on ne trouve que sur le net, bricolées par des gens qui font exprès de monter quelque chose de volontairement laid pour se moquer de ceux qui n’ont pas les compétences requises pour faire des vidéos de bon goût. Quelle surprise de découvrir que ce morceau (comme l’album Remain in Light) a été produit par le britannique Brian Eno et qu’il a exercé une influence colossale sur la pop culture américaine, au point d’apparaître dans la série animée Les Simpson ! Pour moi, être référencé dans Les Simpson, c’est avoir atteint le sommet de la popularité et de l’influence.

Je décide donc de me jeter à corps perdu dans l’exploration de ce groupe tenu à distance pendant deux décennies. Voici, en bref, ce que j’ai découvert.

La Tour de Babel du rock’n roll

Les Talking Heads sont un groupe d’étudiants en arts plastiques new-yorkais (vivant dans le Lower East Side, c’est dire s’ils sont branchés) qui se sont trouvés une passion commune pour la musique. Dans la seconde moitié des années 1970, ils se produisent dans des petits bars connus pour dénicher des talents, comme le mythique CBGB où ils jouent en première partie des Ramones. À partir de là, c’est la déglingue en un éclair : ils sortent leur premier album sur lequel figure Psycho Killer, et deviennent instantanément le groupe le plus cool de la planète. Brian Eno les surkiffe, au point de produire leurs trois albums suivants (More Songs About Buildings and Food, Fear of Music et Remain in Light). En 1983, ils sortent un cinquième album intitulé Speaking in Tongues. La tournée qui l’accompagne est filmée par Jonathan Demme, qui pondra Le Silence des Agneaux quelques années plus tard ! Ce film sort même au cinéma et en album sous le titre Stop Making Sense.

Ici, courte pause pour une précision fascinante. Depuis ce concert filmé il y a quarante ans, les Talking Heads n’ont plus donné de concert. Ils ne sont remontés sur scène ensemble qu’à deux exceptions près : en 2002, au cours de leur intronisation au Rock’n Roll Hall of Fame, le temps de remercier et de chanter trois chansons, et le 11 septembre 2023, pour une master class d’une demi-heure présentée par Spike Lee, en introduction d’une séance de Stop Making Sense, restaurée pour les quarante ans du film. Pourtant, le groupe a sorti trois albums de plus : Little Creatures, True Stories et Naked, sur lesquels figurent certaines de leurs chansons les plus populaires comme Road to Nowhere ou (Nothing but) Flowers. Depuis 1988, silence radio. Personne n’a même annoncé officiellement la séparation des Talking Heads. Tous les membres sont vivants et en pleine santé. Ils doivent crouler sous les propositions de reformation. Mais non.

Festival de sourires crispés

Lorsqu’on jette un œil au discours d’admission des Talking Heads au Rock’n roll Hall of Fame, une chose est frappante : la bassiste, Tina Weymouth, est intarissable pendant que, derrière elle, David Byrne semble mourir d'ennui. Quand enfin ; la parole est à lui, il expédie l'affaire en quelques mots. Sur scène, pendant les trois morceaux qu’ils ont convenu de jouer (Psycho Killer, Burning Down the House et War During Lifetime), rien ne va. L’alchimie ne prend pas.

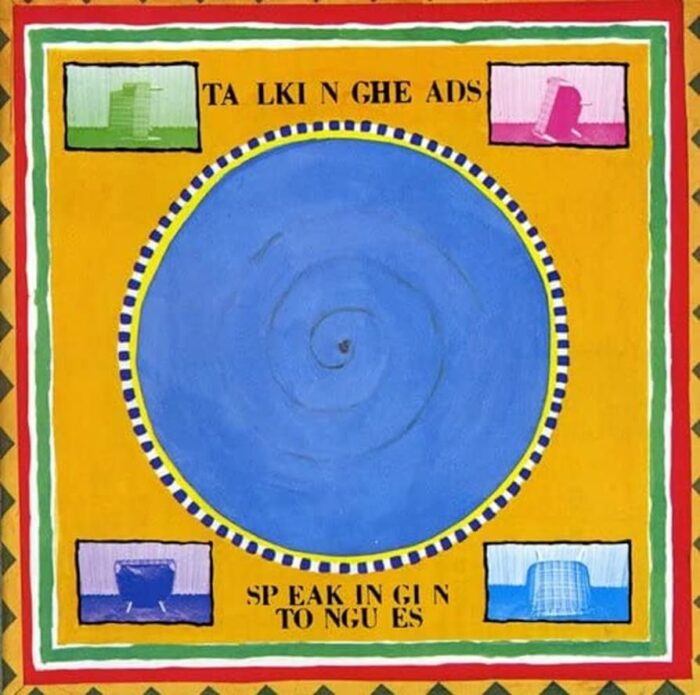

Une question m’a longuement obsédé : que s’est-il brisé avec Speeking in Tongues, cet album sorti en 1983, avec son concert filmé ? Je m’en suis procuré le vinyle. Je l’ai écouté en travaillant, d’une oreille d’abord distraite, mais au bout de deux ou trois morceaux, je ne pouvais pas continuer à me concentrer. Ce que j’entendais était absolument génial. D’ailleurs le disque est resté sur ma platine pendant plusieurs mois, tant je peinais à écouter autre chose. Même sa pochette, réalisée par David Byrne, avec son gros disque bleu sur fond jaune, était hallucinante.

Speaking In Tongues, 1983

Pourtant, je dois bien admettre que rien dans cette musique ne tombe sous le sens. C’est tout ce qu’on n’attend pas d’un groupe de rock. Pas de solo de guitare. Pas de batterie lourde. Très peu de changement d’accord. En fait, on est en présence de toutes petites phrases musicales répétées à l’infini sur parfois plus de cinq minutes. Certains morceaux – comment est-ce possible ? – sont même composés d’un seul accord tout du long. On est en ré mineur ? Eh ben paf : voilà du ré mineur pendant plus de cinq minutes. Alors, comment faire pour que ça sonne chouette ?

Il va falloir ici présenter la notion de 'layering', soit la gestion des nappes musicales qui coexistent dans un morceau et lui confèrent son harmonie. Vous vous dites : comment piger ça quand on ne connaît rien à la musique ? Rien de plus simple. Tout le monde sait ce que c’est qu'écouter un morceau et soudain se mettre à danser parce que, d’un coup, ça groove. C’est probablement parce que les concepteurs du morceau (ses compositeurs, ses producteurs, ses mixeurs…) ont ajouté une ligne de basse un peu cool dans le fond, ou quelques mesures de synthé dans le paysage sonore. C’est tout le contraire d’un solo de guitare ou d’un break de batterie. Ce n’est pas fait pour être remarqué, mais ressenti. Et tous les morceaux qui composent le disque Speaking in Tongues reposent sur ce principe de la gestion des couches musicales. En apparence, il ne s’y passe rien. En réalité, un univers musical se déploie dans vos oreilles. Pour caricaturer, on pourrait dire que ça sonne comme une fusion entre du funk et de la pop avec énormément d’arrangements musicaux.

Presque aucun des dix morceaux de ce disque ne m’ennuie. Je n’ai juste pas grand-chose à dire sur I Get Wild/Wild Gravity et je trouve peut-être Moon Rocks un peu délibérément crétin, mais ça fait du bien aussi de faire le crétin. Tout le reste est magique. L’ouverture sur Burning Down the House fait déjà se déhancher, irrésistiblement. Les coups de guitare funk sur Pull Up the Roots sont assassins et d’une précision diabolique. Le refrain de Swamp pousse à gueuler avec le chanteur… Tout fait mouche. Quant à Girlfriend is Better… on va y revenir.

Pour en finir avec la cohérence

Pour comprendre ce qui est arrivé aux Talking Heads – ce groupe qui, au sommet de sa gloire et de son talent, s’est laissé mourir et ne veut ressusciter sous aucun prétexte – il faut aussi regarder et comprendre Stop Making Sense, le concert filmé pour promouvoir Speaking in Tongues. Car il est rare qu’un concert filmé devienne un événement culturel de grande ampleur, à moins qu’il soit capté par Martin Scorsese, comme pour La Dernière Valse ou Shine a Light. Pourtant, Stop Making Sense est plus qu’un bon concert filmé. C’est aussi une date dans l’histoire de la musique et du cinéma. Parlez-en à quelqu’un d’un peu calé en musique, et voyez son visage s’illuminer.

On l’aura compris, David Byrne n’est pas seulement le chanteur des Talking Heads. Il touche aussi sa bille en arts plastiques. Les pochettes de ses albums claquent, ses pas de danse sont aussi incongrus que singuliers, ses clips sont du YouTube Poop vingt-cinq ans avant YouTube. Pour créer les Talking Heads, il s’est associé à son camarade batteur Chris Frantz, lui aussi étudiant en arts plastiques, et à sa copine Tina Weymouth, qui a appris la basse pour rejoindre le tandem. Le guitariste et claviériste Jerry Harrison, quatrième 'membre officiel' des Talking Heads, est un musicien de métier qui rejoindra la formation pour enregistrer leur premier album. Comprenez bien : David Byrne est un artiste complet et génial, mais il cohabite dans un groupe de musique avec un camarade qui a aussi du talent, et sa copine. Le couple profite d’ailleurs de l’année 1981 pour former un groupe à eux, appelé le Tom Tom Club, auquel participera Jerry Harrison. Pour David Byrne, on peut comprendre que tout ça ait un goût de mutinerie. Après tout, le génie, c’est lui.

Le Tom Tom Club, moins branché, mais plus à la cool

Petit problème de plus qui tape là où ça fait mal : Tom Tom Club ne se contente pas d’exister. Ça marche, et ça ne fait pas du Talking Heads en moins bien. Ce 'side project' produit des morceaux inspirés de la New Wave et du Hip-Hop, genre totalement marginal quand le groupe se monte. Ils ont une identité forte et de solides morceaux, comme Genius of Love qui sera joué lors du concert mythique Stop Making Sense. D’ailleurs, revenons‑y.

David Byrne semble faire de ce concert le projet de sa vie, et il devient insupportable de maniaquerie. Tout doit être génial, tout doit être différent, tout doit être parfait. Il suffit de regarder le film de Jonathan Demme pour s’en convaincre : c’est une expérience délicieuse, un concert éclairé comme nul autre, avec des décors parfois minimalistes, mais paradoxalement chaleureux, auquel on invite le spectateur à une place unique, ni tout à fait sur scène, ni vraiment dans le public. Sur scène, on ne comprend pas comment une telle énergie peut se déployer pendant si longtemps. On se doute simplement que quelques pauses entre certains morceaux ont été coupées au montage. Tout le monde danse sans s’arrêter, malgré la chaleur des vêtements et des lampes. Un technicien se balade en permanence sur scène avec un projecteur qu’il utilise pour faire bouger les ombres des artistes, en arrière-plan. C’est monumental et, contrairement aux productions pharaoniques imaginées par Michael Jackson ou Johnny Hallyday, ça ne fait pas 'spectacle'. On dirait que tout arrive naturellement.

"This Must Be The Place (Naive Melody)" dans le concert Stop Making Sense. Juste une lampe et on se croirait à la maison.

Le tout démarre par David Byrne, seul en scène, qui débarque avec un ghetto blaster et une guitare acoustique : "Salut, je voudrais vous jouer une cassette". Il pose le ghetto blaster par terre, qui joue une rythmique simple, et voilà le chanteur parti dans une version acoustique de Psycho Killer à lui tout seul. Puis il est rejoint par la bassiste Tina Weymouth, pour une interprétation intimiste et touchante de Heaven. Le batteur Chris Frantz vient mettre la pêche à tout le monde pour deux minutes de Thank You for Sending Me an Angel et dès la quatrième chanson, Found a Job, le groupe est au complet. Tout est organique et donne la sensation de tomber sous le sens, miraculeusement en place, alors que tout est archi préparé, répété, pensé et soigneusement capté par les caméras de Jonathan Demme. Le réalisateur a tourné trois soirs de suite au Pantages Theatre d'Hollywood début décembre 1983, histoire de capter tantôt des plans larges, tantôt mettre la caméra sur scène et être le premier à enregistrer le son en numérique.

Un costard trop grand et un melon énorme

Mais le point d’orgue du concert, le moment le plus génial, est aussi probablement le plus iconique de la crise d’égo qui doit traverser David Byrne face à ses compagnons du Tom Tom Club. Lorsqu’il s’échappe de scène le temps de les laisser jouer Genius of Love, il prépare son retour dans ce qui va devenir un moment culte dans l’histoire de la musique.

La première fois qu’on voit cette vidéo, on peut se dire qu’on a vu quelque chose d’un peu burlesque et passer à la suivante. Mais on lui trouve en ligne une multitude de réactions tant elle est culte. Certains mélomanes poussent même l’analyse musicale très loin pour tenter de faire comprendre aux novices la myriade de petites informations qui peuvent lui échapper. J’en suis moi-même à plusieurs dizaines de visionnages, et je reste bluffé par la mécanique qui se met en place pendant ces cinq minutes de spectacle.

La salle est plongée dans le noir. Un projecteur s’allume et laisse apparaître l’ombre d’une silhouette immense, celle de David Byrne qui remonte sur scène, affublé d’un costard surdimensionné. Mais attention : pas un costard pour personne enrobée. Un costard qui le fait ressembler à un immense rectangle tout mince. Un costard si grand qu’on a le sentiment de voir un homme apparaître avec une toute petite tête. Un costard qui, naturellement, rendra chaque pas de danse cent fois plus amples et étonnants. La musique démarre : c’est Girlfriend is Better, et le voilà qui s’approche du micro pour se lancer dans les premiers mots du premier couplet. Il ne bouge pas, il bat juste la mesure avec son pied. Mais, lorsque le petit synthétiseur s’ajoute dans le fond sonore sur le deuxième couplet, ses bras et ses épaules amorcent une sobre chorégraphie. Et puis, vient le premier refrain où il se saisit du micro, afin d’être un peu plus libre de ses mouvements. Pourquoi ? Parce que l’on comprendra au refrain suivant qu’il marque corporellement tous les accents de synthétiseur totalement perchés de Bernie Worrell.

Puis vient le premier solo de synthé, et c’est la déglingue : le corps continue à suivre la basse et la batterie, mais tantôt le visage, tantôt les bras marquent les accents les plus tordus du claviériste. Pour comprendre ce qui se passe : tout le monde se souvient du clip de Michel Gondry pour Around the World des Daft Punk. Chaque groupe de danseurs costumés (les nageuses, les squelettes, les astronautes, etc.) suit un instrument, permettant de nous représenter visuellement cette technique musicale du "layering". Là, David Byrne fait tout lui-même. C’est fascinant.

On en arrive au dernier refrain et c’est la folie : il reprend le micro de son pied, et se promène sur scène en allant même jusqu’à faire participer l’homme au projecteur, quand tombe enfin le célèbre 'Stop Making Sense' ('Arrêtez d’être cohérent'). Byrne lui tend le micro pour l’inclure dans le concert, puis tend le micro à la caméra, dans notre direction, pour nous donner encore un peu de cette sensation d’y être et d’en faire partie. Et quand le refrain se boucle, c’est l’apothéose avec un 'drop the mic' qui semble naturel, mais qui, lui aussi, a probablement été répété cent fois. S’en suit encore une minute de danse endiablée avec les musiciens et les choristes, ponctuée de pas qui semblent avoir été improvisés, mais dont chacun porterait un nom spécifique. Si le diable est dans les détails, il était sur scène avec David Byrne pendant ce concert.

"Stop Making Sense", le micro tendu au spectateur pour l'inviter à se joindre à la fête.

Évidemment, j’en oublie de parler de la réussite de ce morceau en lui-même, tant sur sa version studio qu’en concert, de la petite cloche de la batterie à contretemps qui donne envie de se trémousser dès les premières mesures ; de la ligne de basse, à la fois confondante de simplicité et d’efficacité ; du guitariste Alex Weir qui a l’air de passer littéralement le meilleur moment de sa vie ; des paroles du refrain qui semblent même envoyer une petite pique inconsciente au batteur Chris Frantz : "I got a girlfriend that’s better than that" ("J’ai une copine qui est meilleure que ça")… Tout est prodigieux.

C’est la crise de la quarantaine à la plage (Ahou cha cha cha…)

On se doute qu’il y a eu de l’électricité dans l’air après un tel moment de créativité artistique. Les concerts des Talking Heads étaient devenus de trop petits espaces dans lesquels beaucoup d’artistes avaient besoin de place. On sent bien, à la manière dont le groupe s’est délité, que David Byrne ne pouvait plus encadrer ses camarades. J’ai pourtant beaucoup écouté cet été des chansons issues du reste de leur collaboration en studio. Elles ne déméritent pas, mais on n'en verra jamais d’interprétation live par les Talking Heads. Byrne a tout repris dans sa carrière solo, à l’exception justement de Girlfriend is Better, peut-être par abandon. Comment faire mieux, après tout ? Lorsque les membres restants du groupe ont tenté de remettre le couvert dans les années 1990 en s’appelant juste les 'Heads', et en invitant d’autres chanteurs célèbres pour remplacer celui qui avait démissionné sans même les prévenir, David Byrne leur a carrément fait un procès. Parce que les Talking Heads, c’est surtout sa 'head' à lui, qui a eu le temps d’enfler avec un Oscar remporté pour la musique du Dernier Empereur de Bertolucci en 1988.

Byrne, c’est le boss de fin des hipsters, à tel point que les Daniels ont fait appel à lui pour écrire une chanson pour Everything Everywhere All at Once avec, là encore, une nomination aux Oscars à la clef. Il se déplace dans les rues de New York à vélo, il donne des concerts dans lesquels chaque instrumentiste (même les percussionnistes) doit être debout pour suivre ses pas de danse… Il est devenu beaucoup trop cool pour ces beaufs du Tom Tom Club. Voilà sûrement pourquoi la tentative de réunion n’a pas fonctionné sur la scène du Rock’n roll Hall of Fame en 2002. C’est tout de même avec joie qu’on a pu voir le quatuor coexister sur la scène d’un cinéma au Festival de Toronto cette année, même si on se doute qu’il ne s’agit en aucun cas d’une main tendue de David Byrne pour remettre le couvert musicalement.

Là, on en est carrément à "On ne se touche même plus, ça vous va ?"

Je regrette tout de même de penser qu’en dehors de cette parenthèse au Panthéon du rock de Cleveland, jamais de mon vivant les Talking Heads n’ont donné de concert. Je n’aurai jamais d'occasion de les voir sur scène. J’ai compensé tout l’été en apprivoisant leur discographie jusqu’à l’obsession. De toute façon, il a fait si moche que je n’avais pas grand-chose d’autre à faire. Et voilà comment ma crise de la quarantaine s’incarne sur la route des vacances, main sur le volant, pluie sur le parebrise, avec un petit garçon qui a passé des heures à subir les lubies musicales de son papa et qui, entre deux plages pluvieuses, son ciré jaune sur le dos, finit par chanter Psycho Killer du fond de la banquette arrière. C’est ce que j’ai vu de plus attendrissant et de plus flippant. Exactement ce que doit être une crise de la quarantaine.