Je n'ai jamais lu Les Trois Mousquetaires. Ce n'est pourtant pas faute d'y avoir été encouragé par certains de mes amis. "Tu verras, ça se lit super bien, c'est un modèle de roman d'aventure, beaucoup plus moderne que ce que l'on pourrait croire, avec un suspense de dingue à chaque fin de chapitre. Une fois que tu es entré dedans, tu n'en ressors plus. Je te le prêterai un de ces jours." Un jour qui n'est donc jamais arrivé, moins par volonté farouche de ma part de fermer toute porte aux œuvres classiques que par simple oubli.

Chacun ses lacunes, et les miennes sont avant tout littéraires. Cher Alexandre Dumas, sache toutefois, en préambule à cet article, que je ne te hais point. Simplement, ce que je sais de ton ouvrage phare, je le tiens avant tout de ces après-midis passées sur France 3 à regarder Albert, le cinquième mousquetaire. Et puis, tout récemment, une consolation : je ne suis visiblement pas le seul à avoir encore besoin de réviser mes classiques, même si cela n'empêche pas ces autres de combler leurs manques en faisant des films. Car non, je ne suis pas tout à fait sûr que Paul W.S. Anderson ait pris la peine d'ouvrir le livre avant de nous gratifier en 2011 de sa propre version des Trois Mousquetaires. Et au final… n'est-ce pas mieux ainsi ?

Il y a le mauvais et le bon mauvais film…

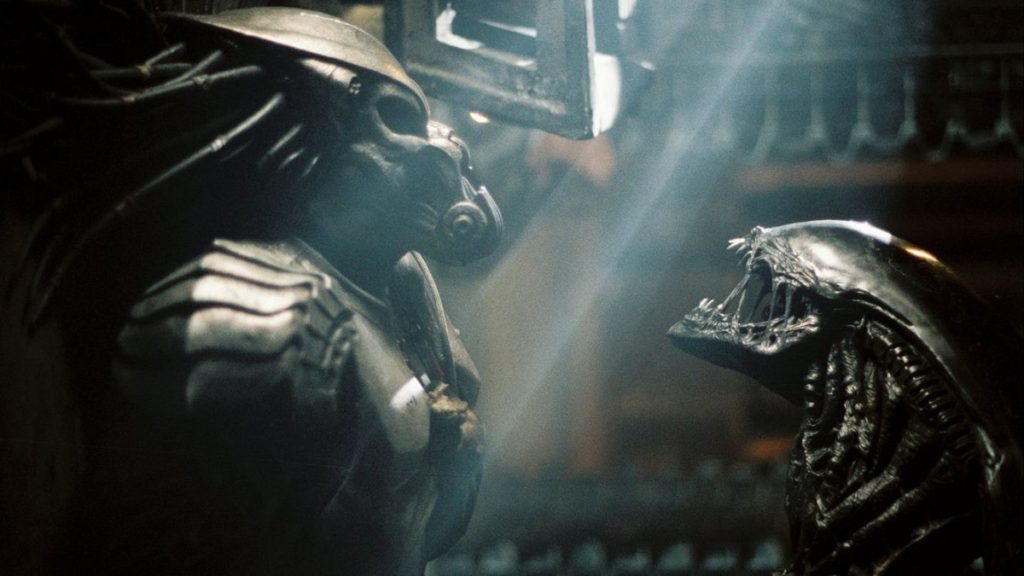

Les personnes qui me connaissent un peu trop bien – à commencer par les deux autres fondateurs de ce splendide site – savent que je voue une passion un peu trop débordante à Paul W.S. Anderson. Sans que je ne le sache, l'histoire avait commencé en 2004 lorsque, âgé de douze ans, un ami sachant mon amour pour la série Alien m'a traîné au cinéma pour y voir un Alien Vs. Predator de sombre mémoire. Pourtant, allez savoir comment, la magie opère sur mon cerveau d'adolescent – même si j'aurais préféré une victoire des Aliens. C'est fou le peu d'esprit critique que l'on peut avoir à cet âge-là.

T'as pas une gueule de porte-bonheur…

Depuis lors, existe dans ma tête une catégorie bien à part. D'un côté, il y a les navets, ces mauvais films dont on ne peut/veut rien retirer de bon, sources profondes d'ennui et/ou de colère, torchés en dépit du bon sens et qui peuvent aller jusqu'à constituer un affront à ce que l'on est en droit d'appeler cinéma. De l'autre, on pense bien sûr aux nanars, terme aujourd'hui galvaudé servant d'abord et surtout à désigner ces mauvais films sympathiques. On a conscience de leur qualité toute relative, mais on ne peut s'empêcher de les aimer.

Une sombre bouse. Rien de plus.

Plusieurs éléments-clés peuvent permettre de savoir que l'on se situe en face d'un nanar : une histoire bancale sans queue ni tête ponctuée de rebondissements improbables, des acteurs en roue libre qui en font des caisses ou encore une mise en scène approximative qui peut alterner entre platitude désespérante et effets tape-à‑l’œil. Mais surtout, il faut que le film soit conçu avec toute la bonne volonté du monde, via un premier degré parfois presque désarmant.

Oubliez les cyniques Sharknado et autres séries Z volontairement calibrées comme des films de merde et imaginez un réalisateur qui croit vraiment fort en son projet, peut même aller jusqu'à développer des trésors d'inventivité, mais manque cruellement de talent ou de moyens – très souvent des deux – pour mener à bien sa vision. On peut trouver ça triste, c'est beaucoup plus souvent hilarant. Ridicule mais tendre. Fauché mais sincère. Pourquoi cette digression ? Parce que quelque part entre le navet et le nanar, un pied de chaque côté d'une frontière toujours mouvante, se trouve pour moi le cinéma de Paul W.S. Anderson, fier, triomphant. Au milieu de cette grande œuvre, Les Trois Mousquetaires fait figure de cas d'école. Mais reprenez encore un peu de contexte.

3D, la fausse bonne idée

Au tournant des années 2010, Paul W.S. Anderson est un homme très occupé. Occupé à aller au cinéma pour tenter d'y sentir le zeitgeist et s'en servir sans même le cacher pour inspirer ses prochaines productions. Or, à cet époque-là, un certain Avatar de James Cameron écrase tout sur son passage, obligeant plusieurs centaines de millions de personnes aux quatre coins du globe à enfiler des lunettes 3D pour la première fois depuis une éternité. C'est une évidence, cette technologie délaissée durant les années 2000 est de retour pour faire un véritable carton. Paulo, il le sait. Il a le nez pour ces choses-là.

Attention les yeux

Alors après avoir laissé filer SA saga Resident Evil le temps de deux films apparemment un peu trop bons à son goût, il reprend du service avec un quatrième volet, Afterlife 3D, film tarte à la crème d'une laideur sans nom qui n'hésite pas à balancer tout un tas de trucs à la tronche du spectateur, pour tenter de justifier les quelques eurodollars en plus sur le prix de son ticket. Comme les précédents, Afterlife est un énorme carton commercial : en partant d'un budget de 60 millions de dollars qui ne se voit pas du tout à l'écran, il rapporte près de 300 millions à travers le monde, attirant notamment plus de 900 000 personnes en France.

Quatre garçons plein d'avenir

Il n'en faut pas plus pour que Constantin Films et Impact Pictures, qui viennent donc tout juste de s'en mettre plein les poches, associés cette fois avec les Américains de Summit Entertainment, offrent à celui qui n'est pourtant ni PTA, ni Wes Anderson, 75 millions de dollars pour son nouveau projet. On y arrive enfin, il s'agit des Trois Mousquetaires. Pour cette énième adaptation, le scénario est confié à deux illustres inconnus, Andrew Davies et Alex Litvak. À ce moment-là, le premier a principalement écrit pour des téléfilms britanniques, quand le second vient de co-signer celui du Predators – on y revient – avec Adrien Brody.

Alors que depuis les coulisses commence à émaner une douce odeur de sapin, le casting lui se veut beaucoup plus excitant, avec un quatuor prometteur en guise de rôles-titres. Athos, Porthos et Aramis sont ainsi respectivement incarnés par Matthew MacFayden, convaincant quelques années plus tôt face à Keira Knightley dans Orgueil et préjugés, Ray Stevenson, le bourru Titus Pollo de la géniale série Rome et Luke Evans, révélé un an plus tôt dans Tamara Drewe. Pour assurer la cohérence avec le livre, D'Artagnan est joué par le nouveau venu Logan Lerman, 19 ans, qui sort tout juste de Percy Jackson. On a envie d'y croire.

Aramis en mode auto

Autant d'acteurs à qui l'on aurait pu prédire de brillantes années 2010, et qui traîneront au final ce film comme un boulet, se contentant d'apposer leur nom à quelques blockbusters de seconde zone, sans jamais vraiment sortir de la nasse. À ce titre, mention spéciale un peu gratuite à Luke Evans, transparent Bard dans la trilogie du Hobbit, et qui cachetonne depuis dans les derniers Fast & Furious ou des productions sans âme comme Dracula Untold, La Belle et la Bête, Midway ou Anna. Une filmographie à toute épreuve.

Du beau monde au balcon

Là où Les Trois Mousquetaires continue en revanche d'exercer un étrange pouvoir de fascination encore aujourd'hui, c'est dans sa galerie de personnages secondaires. Deux ans après avoir crevé l'écran et explosé aux yeux du monde dans Inglorious Basterds, Christoph Waltz joue son troisième méchant de l'année (avec The Green Hornet et De l'eau pour les éléphants), un Cardinal Richelieu tout de rouge vêtu. Incroyable pour être vrai, l'Autrichien volontiers cabot parvient même à ne pas en faire des caisses, s'appliquant à rester dans la retenue.

Au pays des aveugles…

À ses côtés, on retrouve un Mads Mikkelsen en sous-jeu, complètement anesthésié là où tout le monde a l'air de s'amuser, comme si cela pouvait lui permettre de faire passer le tournage plus vite. Tout l'inverse d'un Orlando Bloom trop content de casser enfin son image de minet propret, après plusieurs années à incarner les gentils Legolas et Will Turner. Spoiler : même avec une moustache saillante et une collection de costumes flashy, il continue de jouer comme une savate, réussissant l'exploit de placer son ton constamment à côté de la plaque, pour notre plus grand plaisir.

Enfin, un film de Paul W.S. Anderson ne serait pas un film de Paul W.S. Anderson sans celle qui est sa femme depuis 2009, Milla Jovovich. Sans surprise, sa Milady est filmée sous tous les angles, parfois dans des positions et des costumes volontiers suggestifs. Preuve irréfutable d'un amour indéfectible, Paul offre à son épouse deux moments de bravoure indissociables de son cinéma, le temps de deux scènes dites "du couloir avec des lasers", retravaillées ici pour tenter de coller avec l'époque – on vous encourage d'ailleurs à faire le test chez vous, pour essayer de les retrouver dans le plus possible de ses autres films. Pour le reste, rien à faire, Milla en star du cinéma d'action dans des cabrioles toutes en CGI déjà datées à l'époque, on y croit toujours aussi peu.

L'épique, ça pique

À l'image de son casting, impressionnant bien qu'imparfait, oscillant entre complicité évidente sur le plateau et interprétation à peine guère mieux que correcte, Les Trois Mousquetaires nage constamment dans un entre deux déroutant. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, si l'on doit louer le soin apporté aux costumes des personnages principaux ou pouffer face aux tenues des gardes du Cardinal, tout droit sorties de la kermesse du village du coin. Un sentiment "cul entre deux chaises" qui s'applique ainsi à chaque aspect du film et fait surface dès les premières minutes.

Étonnamment, le film est tout de même parsemé de quelques fulgurances visuelles

D'emblée, on se prend au jeu de cette introduction épique, qui brosse grossièrement le contexte historique de l'époque à grands renforts de modèles 3D avant de nous envoyer à Venise, sur une série de plans panoramiques en images de synthèse qui parviennent à faire illusion, du moment que l'on est pas allergiques aux cinématiques de début de génération PS360. Quand soudain, l'action nous transporte dans un bout de canal et… wow, cachez-moi ce vilain décor en carton-pâte que je ne saurais voir.

À peine arrivée, l'étincelle disparaît aussitôt… pour revenir brièvement quelques minutes plus tard, puis s' évanouit de nouveau, enfouie pendant trois bons quarts d'heure avant de rejaillir lors des dernières séquences d'action finales. Si Paul W.S. Anderson savait tenir un film pendant 1h40, cela se saurait, mais celui-ci paie sérieusement son gros coup de mou central, comme un bretteur débutant qui aurait mal dosé son effort et cherche son second souffle pour pouvoir repartir au combat.

Lames émoussées

La première séquence du film était pourtant pleine de belles promesses, ressemblant à s'y méprendre à une scène pré-générique d'un James Bond. Athos, Porthos et Aramis nous sont présentés l'un après l'autre, chaque personnage caractérisé par un style propre, via des scènes d'action toujours aussi mal montées mais qui ont le mérite d'être dynamiques et de s'enchaîner rapidement. Anderson semble s'amuser, mais se contente comme souvent de jeter des idées dans le vent, ou de mal les exploiter.

Milady et les garçons

Lors de leurs premières apparitions, un portrait griffonné permet d'ancrer nos héros dans un contexte de BD assumé, mais rien n'est fait ensuite pour l'approfondir. De même, quand le Duc de Buckingham apparaît pour la première fois après avoir empoisonné les mousquetaires, Paulo croit bon d'ajouter de la distorsion dans la voix d'Orlando Bloom et du flou autour de sa silhouette pour représenter le malaise tel que perçu par Athos, mais prolonge inutilement l'effet même sur les plans ne se déroulant pas à travers les yeux de ce dernier. Quand tu es tellement fier de ta trouvaille que tu veux l'employer à tout prix, au mépris de toute logique cinématographique.

D'Artagnangnan

Question écriture, ce n'est guère mieux. À peine vient-on de nous présenter D'Artagnan, jeune gascon intrépide et impétueux cherchant à faire perdurer l'héritage familial en rejoignant les rangs des mousquetaires, qu'il manque de se faire tuer par l'un des principaux méchants de l'histoire, se fait sauver par l'agent double au service du cardinal et provoque en duel Athos, Porthos et Aramis dans les quelques minutes suivant son arrivée à Paris. Nos informateurs haut placés ont beau nous dire que l'histoire originale n'est pas très éloignée de cela, la sensation "comme de par hasard" est totale.

Rien que pour vos yeux

Cet empressement déraisonnable donc, pour mieux nous endormir ensuite dans une sombre histoire de complot à base de fausses lettres, de quiproquos amoureux entre un couple royal inintéressant au possible et de vols de bijoux. Et l'on ne vous parle même pas du sort réservé aux rares personnages féminins, qui sont soit perfides, vénales et indignes de confiance (Milady), soit de vulgaires trophées devant se montrer dignes des grâces des hommes (la Reine Anne) ou qui doivent être conquises par de hauts faits (Constance). Alors que nous, tout ce que l'on veut, c'est être heureux en admirant les yeux écarquillés une bataille rangée à base de bateaux volants.

Souquez les artimuses

Une récompense qui intervient finalement au bout de soixante-dix longues minutes, alors même qu'elle nous est teasé depuis la scène d'intro, pour une d'attaque de la Tour de Londres d'une soixantaine de secondes, chrono en main. Encore une fois, ce qui frappe, c'est l'incapacité d'Anderson à raconter simplement une histoire archi-basique, préférant perdre le spectateur à travers une vague tentative de casse faussement alambiqué. À croire qu'il avait vu Ocean's Eleven pour la première fois avec Milla la veille.

Tempérez votre joie, c'est le dernier plan du film (oops, spoiler)

Il reste alors moins de trente minutes au film pour nous envoyer ce qu'il nous promettait, à savoir un improbable duel de galions dans les cieux, qui s'achève par un empalement sur la flèche de Notre-Dame (RIP) et un duel un peu nul sur les toits, perdu par Mads "Rochefort" Mikkelsen après un dernier move qui ferait passer le triple saut carpé final d'Anakin dans Star Wars III pour un coup de génie. Comme lors des autres affrontements, les coups ne sont pas vraiment portés, le décor fait toc et les répliques comme les lames manquent singulièrement de tranchant. Et que dire de cette ultime scène, énième inutile cliffhanger andersonien et dont on ne saura jamais s'il devait être la porte d'entrée vers une éventuelle suite.

Plaisir coupable ne dure qu'un moment

De suite il n'y aura pas, même si le film parvient à dégager 132 millions de dollars de recettes, soit un peu moins de deux fois son budget initial. Bien mais pas top donc, comme le rendu final. Décidément, quel que soit l'angle par lequel on cherche à le prendre, Les Trois Mousquetaires ne parvient pas à se défaire de son statut de film moyen.

Parce que Paul W.S. Anderson n'a jamais su et ne saura probablement jamais manier l'humour – toutes les interventions du side-kick comique de service James "Planchet" Corden tombent à plat – le film n'est jamais drôle et se prend en même temps trop au sérieux pour être risible. Parce qu'il contient quelques belles trouvailles et que ses scènes d'action parviennent à nous arracher un sourire de satisfaction, il s'élève aussi bien au-dessus des infâmes navets super-héroïques qui pullulent sur nos écrans depuis sa sortie.

Sans capes mais avec épées

C'est un sentiment dont je ne parviens pas à me défaire : j'ai de la tendresse pour les Trois Mousquetaires, comme pour le reste de la filmographie de l'ami Paulo. Alors que l'on parle quand même du type qui a commis Resident Evil : Chapitre Final, sans nul doute l'une des pires atrocités qu'il m'a été donné de voir sur un écran. Il n'y a rien de rationnel à cela, et c'est même complètement paradoxal pour quelqu'un qui prône le cinéma comme un art technique. Je ne peux cependant m'empêcher d'éprouver un étrange respect mêlé à une fascination presque malsaine pour un réalisateur dont la note moyenne de ses douze films n'atteint même pas 2,5 sur 5 sur Allociné…

Le fils d'Anders, notre père à tous

Paul W.S. Anderson est un mystère ambulant. Malgré la déferlante de critiques assassines qui s'abat sur chacun de ses films depuis plus de 25 ans, malgré des goûts douteux et un talent tout relatif caméra en main, des producteurs continuent de lui livrer des millions de dollars sur un plateau et repartent généralement plein aux as. Entre les deux, Paulo lui, parvient à réaliser le long-métrage qu'il avait en tête, aussi dérangées que soient ses intentions de base.

Et finalement, à l'heure des tâcherons et des metteurs en scène dépossédés de leur sujet par des studios trop bêtes pour comprendre ce qu'ils ont entre les mains, c'est ce que j'aime chez lui, et cela suffit à rendre ses films meilleurs à mes yeux. Il y a une véritable patte Paul W.S. Anderson, comme il y a d'ailleurs une patte Michael Bay – promis, on parlera bientôt d'Armageddon – ou une patte Fabien Onteniente – nan, là je déconne.

"Si, si, je te jure, 75 millions mon pote !"

Paul a le droit de s'éclater en faisant ce qui le passionne, d'expérimenter (de temps en temps), de progresser (plus rarement), de se planter (souvent) et de faire n'importe quoi (tout le temps). Les Trois Mousquetaires est en quelque sorte un condensé de cela : c'est l'histoire d'un mec qui voulait juste filmer des gens costumés qui se battent et qui s'est retrouvé contraint d'ajouter une heure d'histoire entre deux grosses scènes de bagarre. Et dire que moins de trois ans plus tard, on lui confiera 100 millions de dollars et la star montante du moment Kit Harington pour faire Pompéi et qu'il s'apprête à nous livrer cet automne sa propre vision de Monster Hunter, qui fleure bon l'accident industriel à des kilomètres. Au fond, Paul W.S. Anderson n'a‑t-il pas la vie dont nous rêvons tous ? Je vous laisse y réfléchir, moi je vais mater Mortal Kombat.