"Cette oeuvre magnifique mesure 204mm de large sur 267 de haut et compte 416 pages. Elle est le résultat d'une expérience de laboratoire composée de 42% de mystère, 18% de fiction historique, 6% de romance, 21% de souvenirs, 5% de réalisme urbain, 6% de critique sociale mordante, 10% d'humour et de 3% de thriller surnaturel."

À lire la toute dernière page de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, première bande dessinée signée d'une inconnue notoire nommée Emil Ferris, on pourrait croire à tort que tout est déjà dit. Sauf qu'à l'image de cette équation approximative à la formule plus qu'incertaine, cet ouvrage démentiel a plus d'une surprise dans son sac. Fauve d'or au dernier festival d'Angoulême, adoubé par Art Spiegelman, l'un des papes de la BD moderne – son Maus, qui a reçu le prix Pulitzer en 1992, est un monument —, MCQJCLM cache derrière lui une myriade de secrets, de trésors enfouis, d'étoiles qui ne demandent qu'à briller de mille feux sous nos yeux irradiés par tant de maestria, dévoilés au monde par un esprit virevoltant et démoniaque. Ou plutôt, tout simplement monstrueux.

La folle journée de Ferris Emil

Car parler de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, c'est aussi immanquablement parler de son auteure, Emil Ferris. Tournée vers le mysticisme et l'astrologie, désormais obligée de s'appuyer sur une canne en bois noué, parée de nombreux bijoux, affublée d'un nez qu'elle décrit elle-même comme "crochu", elle est volontiers décrite comme une bohémienne ou même une sorcière des temps modernes. Une étrangeté naturelle qui trouve racine dans une histoire personnelle tumultueuse. Issue d'une famille pour laquelle l'art sous toutes ses formes faisait partie du quotidien, cette Chicagoan born and raised quitte très tôt le foyer parental, alternant entre boulots alimentaires et petits jobs d'illustratrice pour à peu près tout ce qui lui tombe sous la main.

Deux salles, deux ambiances

Et puis, en 2002, le jour de la fête de ses 40 ans, Emil est piquée par un moustique qui lui transmet une forme très rare et sévère du virus du Nil occidental (la méningo-encéphalite pour les Dr. House en herbe). Elle ne se réveille que trois semaines plus tard, les membres inférieurs entièrement paralysés, et sa main droite, celle qui lui servait à écrire, comme engourdie, incapable de tenir un stylo. Les médecins, volontiers alarmistes, lui annoncent qu'elle ne pourra peut-être plus jamais remarcher, ni même écrire. "Quand quelque chose comme ça vous tombe dessus, tout devient clair : le monde vous lance un défi, confiait-elle à Libération en septembre dernier, dans le cadre d'un magnifique portrait. Alors, je suis devenue une dure à cuire."

Of Monsters and Women

Loin de se résigner, Emil s'accroche avec le soutien de ses proches et notamment de sa fille, seulement âgée de six ans au moment de la piqûre. À force de persévérance, de lutte, mais aussi par nécessité, elle parvient à redonner à sa main une motricité suffisante pour dessiner.

Emporté par la foule

Maigre consolation, son invalidité lui permet de recevoir une bourse universitaire. Elle en profite pour tout reprendre de zéro et s'inscrit au Chicago Art Institute, où elle débarque à plus de 40 ans et le double de la moyenne d'âge de sa promotion, elle qui n'avait jusque-là jamais mis les pieds dans une université. Formée aux techniques d'animation cinématographiques, elle ne trouve cependant aucun emploi dans cette branche et se lance, encore une fois autant par défi que par envie, dans la bande dessinée. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres commence à germer dans son esprit. Le reste, comme ils disent, is history.

Vis, monstre, vis

Une histoire qui aurait cependant pu ne jamais parvenir jusqu'à nous. D'abord parce qu'il faut près de six ans à Emil Ferris pour la penser et la mettre en images ; ensuite parce que le produit final, trop bizarre, trop bigarré, trop déconcertant, essuie pas moins de 48 refus de la part de maisons d'éditions ; enfin parce qu'une fois acceptée par l'éditeur indépendant Fantagraphics, la BD se retrouve coincée au Panama, suite à la faillite du transporteur censé l'acheminer jusqu'au Nouveau Monde.

Only you can make my heart feel blue

Au-delà de ses indéniables qualités graphiques et scénaristiques – sur lesquelles je vais revenir, encore un peu de patience —, c'est le sentiment de tenir dans les mains un véritable miraculé qui frappe lorsqu'on feuillette l'album. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres est une aberration de la nature, un ouvrage qui n'aurait jamais dû voir le jour, dont la création même pourrait faire l'objet d'un autre roman graphique de plus de 400 pages, un monstre de papier qui ne demande qu'à se refermer sur vous pour vous happer tout entier. Cela tombe bien, c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on se laisse engloutir.

Uptown Girl

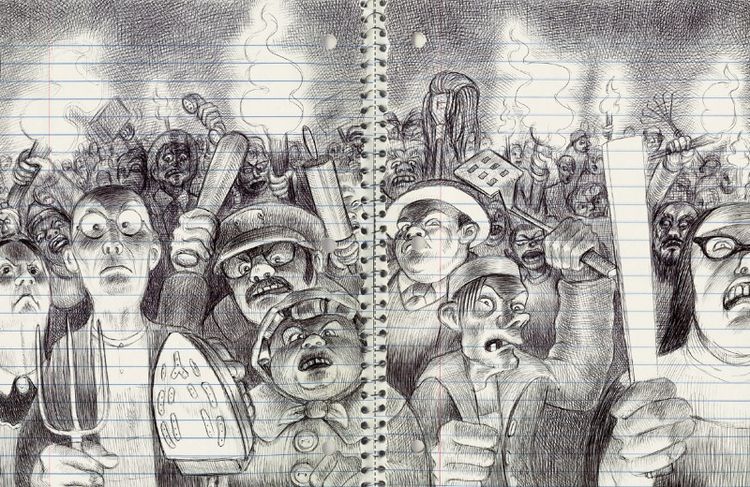

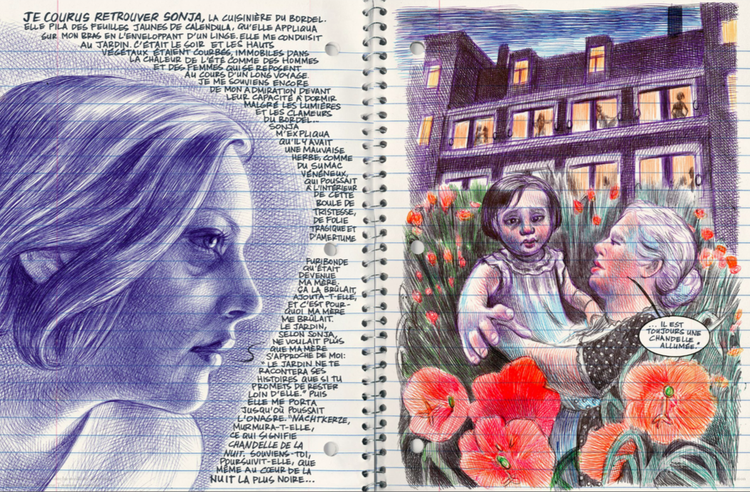

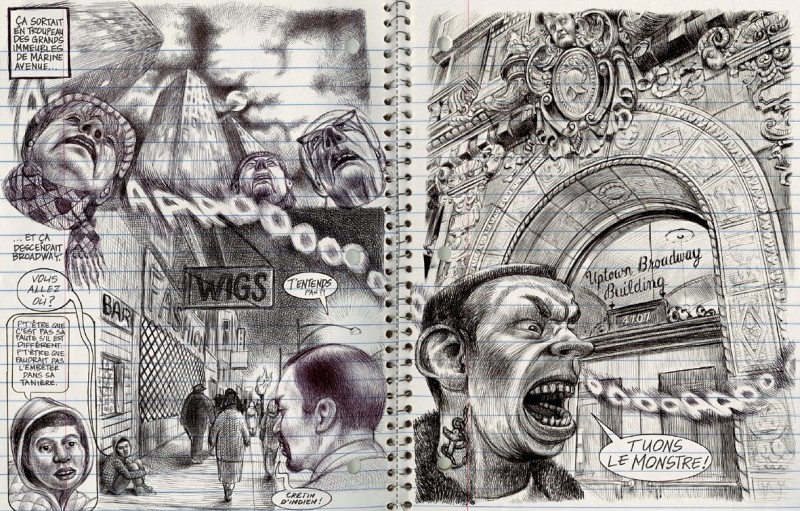

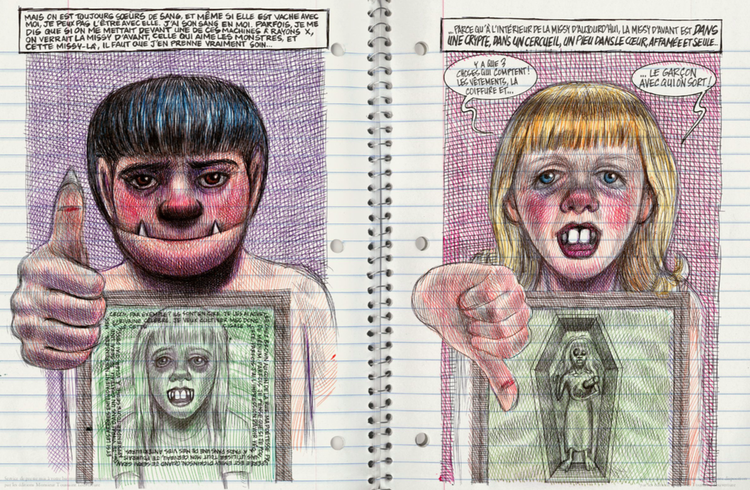

Sur la forme dans un premier temps, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres est unique, car dessiné entièrement… au stylo bille. "Il m'est toujours plus difficile de bouger la main droite, explique Emil Ferris dans un document Arte. Il m'était difficile d'obtenir un beau trait, donc j'ai plus créé des formes, avec des traits saturés, comme si je sculptais la page." Et de fait, à observer en détail les multiples coups de crayon entrelacés, on a parfois l'impression d'être face à une pyrogravure confectionnée amoureusement avec une incroyable minutie ou à une sorte de mandala pervers et un peu dégénéré.

Un cri qui vient de l'intérieur

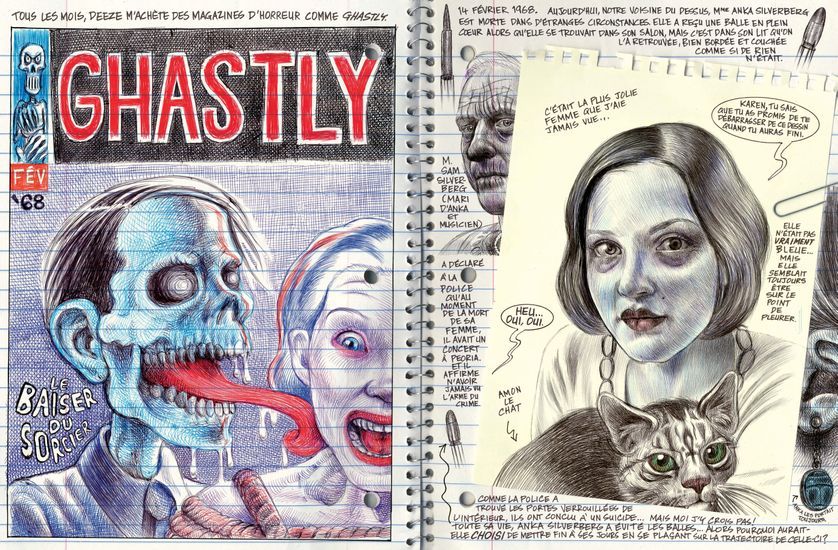

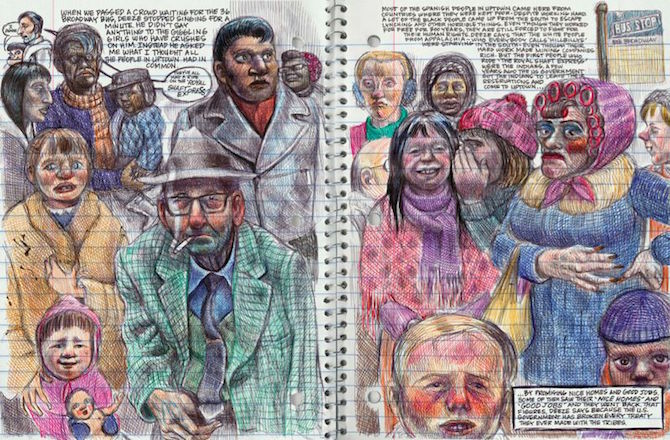

Mais cette technique de dessin n'est pas que pratique : elle se fond aussi dans une logique narrative. Le livre se présente comme le journal de bord de son héroïne et prend la forme d'un cahier à spirales, hachuré de traits bleus horizontaux comme ces 21*29,7 que l'on vous forçait à acheter par paquets de douze à chaque rentrée, poussant même le vice jusqu'à faire apparaître de faux œillets qui, comble du génie, vont parfois jusqu'à parfaitement s'intégrer au dessin. Ce journal intime est celui de Karen Reyes, pré-adolescente vivant avec sa mère et son frère Deeze dans un appartement en sous-sol situé au cœur du quartier défavorisé d'Uptown, à Chicago. Mais avant toute chose, ce recueil très personnel est celui d'Emil Ferris elle-même, qui se livre donc à un exercice en grande partie autobiographique.

Kare et les Maximonstres

Comme le laisse entendre la citation introductive, l'histoire de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres s'amuse à partir dans bien des directions pour mieux décontenancer son lecteur. Tâchons toutefois ici de remettre les choses dans l'ordre et partons du début. On suit les aventures quotidiennes de Karen Reyes (ou Kare pour les intimes), dont la voisine du dessus, la mystérieuse Anka Silverberg, est retrouvée morte dans son lit le jour de la Saint-Valentin, tuée d'un coup de feu en plein cœur. Si la police conclut à un suicide, Karen croit dur comme fer à un assassinat et décide de mener sa propre enquête, affublée d'un long imper et d'un chapeau pour faire comme dans les films noirs de l'époque. Une investigation qui la fait voyager au cœur du passé trouble d'Anka, immigrée juive-allemande ayant connu la montée du nazisme et la déportation… entre autres démons qu'elle a emmené dans ses valises de l'autre côté de l'Atlantique.

La bête et la belle

Racontée comme cela, la trame peut sembler simple et rectiligne. Elle ne l'est pas. Pas avec Emil Ferris. Comme cette dernière en son temps, qui avait été notamment marquée par la tristesse et le manque d'empathie ressenti à l'égard du personnage du Wolf Man dans le film de 1941, et pour faire (enfin) le lien avec le titre de l’album, Karen est obnubilée par les monstres. Une passion qu'elle tient de son grand-frère Deeze, avec qui elle passe des soirées entières à regarder des productions de genre à la télé, et qui lui achète des magazines d'horreur dont elle s'amuse ensuite à recopier les couvertures. Assez aléatoirement, la BD est ainsi parsemée de ces Unes, mettant en scène goules, vampires, monstres, fantômes, esprits, kaijus et autres bêtes plus ou moins mythologiques.

Some Kind of Monster

Karen, elle, se rêve et se représente en loup-garou. Ou en tout cas en apprenti loup-garou, dont la transformation n'est pas encore complète et qui ne demande qu'à se faire mordre. Une métaphore évidente servant de tremplin vers un autre thème central de l'ouvrage : la découverte de son corps et de sa sexualité. Ouvertement bisexuelle et violée à 8 ans par un membre de son entourage familial, Emil Ferris place énormément d'elle dans le personnage de Karen, qui vit un éveil sexuel compliqué et même brutal, tout en se confrontant au dur regard et aux brusques changements de comportements de ses proches. Pendant ce temps, son frère semble exercer un pouvoir d'attraction magnétique sur l'ensemble des individus de sexe féminin du quartier, qui se révèle aussi (auto-)destructeur.

Dead inside

Mais ce n'est pas tout : Moi, ce que j'aime, c'est les monstres place au cœur de son propos l'Art avec un grand A. Ici, il sert à la fois de catalyseur pour exprimer ses sentiments profonds, de relais de sa personnalité et surtout de moyen d'évasion. Comme Kare et tous les autres personnages qui se rendent au musée à un moment ou un autre du récit, on se promène littéralement à travers les reproductions des tableaux de Füssli, Jordaens, Caillebotte, Delacroix ou Martorell, quitte à s'y perdre ou à finir groggy devant une telle profusion et une telle diversité visuelle, comme victime d'une rare forme de syndrome de Stendhal propre au neuvième art.

Monstres & Cie

Là réside l'un des paradoxes de la profession de foi volontairement barrée d'Emil Ferris. Ouvrage indispensable, elle n'en reste pas moins compliquée à aborder. Le style du dessin, toujours virtuose, change en fonction de ce qui est en train de nous être raconté. Comme en piochant au hasard dans une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber : chaque page est une surprise, un choc visuel. Ultra réaliste, fin et détaillé le temps d'une double foisonnante de détails, le trait peut se faire beaucoup plus grossier, épais, désordonné et sauvage sur la suivante, épousant les sautes d'humeur de personnages auxquels on s'attache immédiatement. Aucun d'eux d'ailleurs n'est complètement noir ou blanc. Ils composent tous avec leur part d'ombre, leur degré de monstruosité plus ou moins bien enfoui.

Des visages, des figures

Touche par touche, ligne par ligne, trait par trait, Emil Ferris se livre à une véritable ode à la marginalité, un requiem autant qu'une symphonie dédiés à tous ces laissés pour compte, tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont été mis au ban de la société, livrés à eux-mêmes. Exactement comme elle l'a été. Par ce livre, elle salue leur courage, leur opiniâtreté, leur sens de la solidarité, ne portant sur eux rien d'autre qu'un regard bienveillant sans jamais les victimiser ou les prendre en pitié.

Always Sometimes Monsters

Lire Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, c'est accepter de se laisser emporter par un tourbillon de créativité hors du commun, de jongler entre les compositions d'une page à une autre, de suivre à l'aveuglette cette petite fille qui ne sait pas forcément plus que nous vers où ni quoi elle se dirige. C'est errer et porter un regard nouveau sur les deux périodes historiques dépeintes dans le livre, toutes aussi troubles et indécises, et définitivement propices à l'éclosion de monstres en tous genres.

La monstrueuse parade

Amis lecteurs vous voilà prévenus : préparez-vous à faire face à un chef d’œuvre absolu, certes exigeant et éprouvant, mais source inépuisable d'émerveillement, même et peut-être encore plus en deuxième lecture. Un coup d'essai transformé en coup de maître, qui risque bien de réveiller le monstre qui sommeille en vous. Comme écrit sur la toute fin de la dernière page, "[Moi, ce que j'aime, c'est les monstres] est aussi fait de nombreux cœurs qui battent et battent encore, de milliers de crocs prêts à mordre, de puissantes sensations souterraines et d'un appétit féroce pour la vie."

Et le plus beau dans tout cela, c'est que nous n'en avons vu que la moitié, ces 416 pages ne constituant que le "Livre Premier" de ce qui est appelé à devenir l'œuvre d'une vie, voire d'une époque toute entière. Car si les monstres sont partout autour et à l'intérieur de nous, la meilleure solution n'est-elle pas de les apprivoiser ?